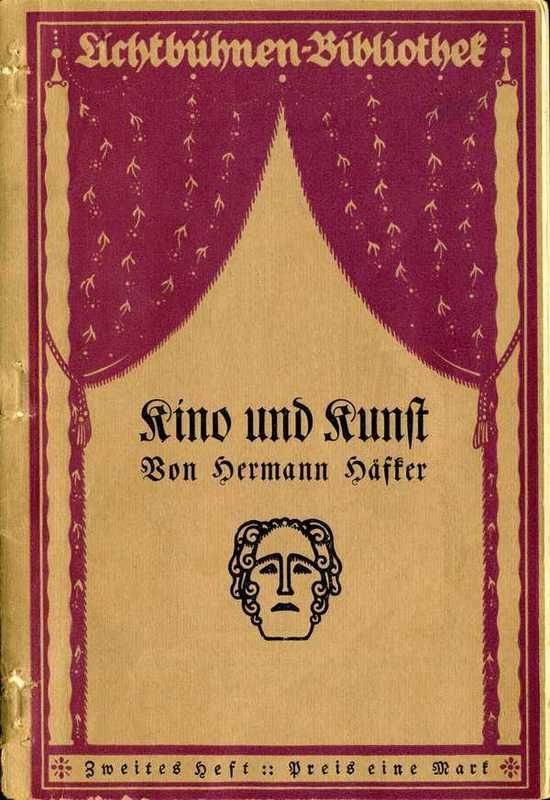

Original-Bucheinband

Lichtbühnen-Bibliothek

Von Hermann Häfker

Zweites Heft :: Preis eine Mark

Kino und Kunst

von Hermann Häfker

Lichtbühnen-Bibliothek Nr. 2

Herausgegeben von der Lichtbilderei

Volksvereins-Verlag GmbH., M.Gladbach 1913

| A. | Allgemeines: | ||

| 1. | Der Ruf nach Kunst | 5 | |

| 2. | Das Wesen der Kinematographie | 11 | |

| 3. | Die künstlerische Aufgabe | 16 | |

| B. | Die Herstellung des Films: | ||

| 1. | Die künstlerischen Gesichtspunkte in der technischen Filmherstellung | 19 | |

| 2. | Technische, industrielle usw. Lehr- und Verdeutlichungsaufnahmen | 24 | |

| 3. | Geschichtliche und kulturgeschichtliche Aufnahmen, Bildnisse | 27 | |

| 4. | Die Schönheit der natürlichen Bewegung | 32 | |

| 5. | Gestellte Bilder | 41 | |

| Die Schönheit der menschlichen Bewegung (Tanz, Gebärde) | |||

| Kino und Humor | |||

| Das Drama | |||

| C. | Die Vorführung: | ||

| 1. | Kinematographie oder Kinetographie | 49 | |

| 2. | Das „Programm“ | 55 | |

| 3. | Einzelheiten | 62 | |

| 4. | Wege | 70 | |

Die gewaltige Bewegung, der von viel tausend Stimmen aufgenommene Ruf nach „ästhetischer Kultur“, nach „Kunst überall“ ist hervorgegangen aus der eigentümlichen Not einer Zeit, die anders ist als eine je vordem dagewesene. Ehedem thronten in ihren Tempeln erhabener Würde die Künste: Musik, Malerei, Bildhauerei, Dichtkunst, Baukunst. Der Widerschein der Schönheiten, die sie schufen, fiel spärlich und milden Glanzes auf das ganze Alltagsleben, seine Gebrauchsgegenstände und seine geistigen Äußerungen. Gelehrte stritten sich um höchste Schönheit und echten Stil, Kirchen, Fürsten und Reiche führten den „Geschmack“. Wo Kunst war, war eine große Idee, großes Wollen, großes Können, Lebensverdichtung. Aus den Werken der Kunst strömten große Empfindungen, stark bewegend und doch fern von allen Alltagsleidenschaften in den Beschauer über. Der Anblick von Kunst war ein Fest, weil er selten wie ein Festtag war.

Heute ist diese Zeit auf Niewiedergewinn verloren. Bildmäßiges und Plastisches, Wort und Klang, Farben und Linien, früher die Wahrzeichen jener Festtagskunst, strömen wie Hagelwetter auf die Nerven des modernen Menschen — besonders, aber nicht allein, in der Großstadt — ein. Beim Aufstehen begrüßt ihn neben dem Frühstück ein dickes neues Buch: die „Zeitung“. Lauter zu uns gesprochene Worte, geistige Beeinflussung mannigfacher und auf Nervenaufpeitschung berechneter Ordnung, die sich durchaus der Mittel der Literatur bedient. Aus unserm Hausrat, bis hin zu unserer Tapete spricht die malerische und plastische Phantasie vieler Menschen, ja vieler und großer Zeiten zu uns. Ein Gang durch die Straße führt uns an Ankündigungssäulen, Wandflächen voller Bilder und lauten Reden vorbei. Die Ladenfenster entfalten alle Kräfte der Seelengewinnung, die ihre Hersteller den raffiniertesten Erzeugnissen der Künste abgesehen haben. Die Buchläden locken und reden mit tausend Zungen auf uns ein. Im Café warten unserer — und selbst in der volkstümlichen Lesehalle — Hunderte von glänzend „illustrierten“ Zeitschriften und Zeitungen.[Pg 6] Musikkapellen spielen dazu. Abends verwandelt sich die Großstadtstraße in ein Feuerwerk, dessen jähe und blendende Pracht unsere Sinne und Gedanken lange abzieht und im Banne hält. Man darf sagen: Wer überhaupt für diese Dinge noch Sinne hat (dem in der Großstadt gesund Aufgewachsenen wächst in der Tat, wie mir scheint, bald eine Art Schutzhaut, aber die reifend von draußen hereinkommen, sind die Opfer) — ich sage: Wer diese Dinge ernst nimmt, naiv zu verarbeiten sucht als das, als was sie sich doch durchaus geben, als Künste — der braucht kostbare Entwicklungsjahre, um sich überhaupt hindurch zu finden. Um hindurchzukommen, vom ersten Begeisterungsrausch durch erwachende innere Gegenwehr bis zur nötigen Abgebrühtheit. Denn alles, was hier mit den Mitteln der Künste arbeitet, erzeugt nicht reine, sondern Fuselrauschstimmung, wenn es nicht hohen und reinen Dingen dient, aus hohem und reinem Geiste hervorgegangen ist. Es ist nicht nur die ständige Aufpeitschung der Sinne, die an all dem liegt, durch kitzelnde Genüsse — es ist alles auch „Ausdruck“. „Ausdruck“ von einer Wirklichkeitswelt und einer Gesinnung, die dahinter liegt.

Die Gesinnung, die sich durch dies alles ausdrücken will, die Ideen, die dies alles suggerieren will, sind nicht selten, nicht menschlich hoch und echt. Vom einfachen Anpreisen und Einredenwollen mehr oder weniger zweifelhafter Bedürfnisse bis zum zwecklosen Spiel mit Ausdrucksformen vergangener Zeiten, ist dies alles gemeine Alltäglichkeit. Gemeine Alltäglichkeit in aufregende festliche Gebärden gekleidet. Massenhaft — nicht selten und echt — ist schon die Erfindung, die dem meisten dieser Art zugrunde liegt. Das ist das eine Eigentümliche. Und diese Massenerfindung wird nun — das ist das zweite — mit einem geringsten von Menschenmühe, automatisch-chemisch-maschinell vervielfältigt. Nicht, wie die Platte des Holzschneiders, langsam und mühevoll einige hundert Male — sondern Tausende und Hunderttausende von Malen, mühelos, schnell und billig. So kommt es, daß ein einziger Einfall, etwas Gemeines mit künstlerischem Mittel (bildlich, musikalisch, dichterisch) „auszudrücken“, morgen nicht eine Verkehrsecke in einer Stadt schändet, sondern von den Wänden, Läden, Schaufenstern und Lichtgerüsten aller Städte und vieler Dörfer — nicht Deutschlands, sondern ganz Europas, oft der ganzen Welt — herunterschreit. Und jeder Tag bringt Neues. Noch nie, solange es eine Geschichte gibt, hat jeder einzelne Mensch, er mag wollen oder nicht, so viele eindringliche, mit den wirkungsvollen und oft gewandt gehandhabten Mitteln der Künste hämmernde Eindrücke auf Sinne, Herz und Denken aushalten müssen, wie der, der heute mittags aus Bureau und Geschäft tausend Schritte bis zu seiner Mahlzeit geht.

Lange Zeit war der Buchstabendruck die einzige herrschende Form, Kunstähnliches — in Worte geprägte Gedanken — in Massen zu verbreiten und zwangsweise, unausweichlich, dem Menschen aufzudrängen. Die literarischen Künste waren die einzigen, die darunter leiden mußten. Wer Musik oder ein gutes Drama hören wollte, wen’s nach Bildern oder plastischen Werken gelüstete, der mußte sich noch extra rüsten, mußte Konzerte oder Theatersaal, Ausstellung oder Museum aufsuchen.

Da kamen neue Erfindungen herzu, die auch alle andern Künste wehrlos machten. Von denen, die billige Vervielfältigung architektonischer und neuerdings plastischer Werke ermöglichten, schweige ich hier. Aber man kam jetzt auf den Weg, diejenigen Sinneseindrücke, die durch „Wellen“ physikalischer Natur erzeugt werden, dadurch festzuhalten und zu vertausendfachen, daß man diese Wellen — die optischen und die akustischen — sich selbst in festem Stoffe fangen und „aufschreiben“ ließ. Von dieser so gewonnenen „Naturmatrize“ konnte man nun so viel „Abdrücke“ nehmen, wie man wollte. Der Stoff zum Auffangen optischer (Gesichts-) Eindrücke (Lichtwellen) war die photographische Schicht, der zum Auffangen phonetischer (Gehörs-) Eindrücke (Klangwellen), war die — verschieden zusammengesetzte — Walze oder Platte der Phonographen und die Schablonen automatischer Musikinstrumente. Phonograph (Grammophon, Pianola) und Photographie waren die neu gewonnenen Techniken. Von ihnen hat zuerst die Photographie mit ihrer immer größern Vervollkommnung einen Siegeszug durch die ganze Welt genommen. Infolge ihres bescheidenen und gewissenhaften, hingebenden Automatismus wurde sie zu einer wertvollen Helferin ästhetischer Kultur durch massenhafte Verbreitung künstlerischer Einzelvorlagen und eine selbständige Deuterin und Weiserin der Natur durch fälschungslose Wiedergabe gewisser Seiten von ihr. Sie ist es, die — vielen noch unbewußt — uns auch aus den meisten bildlichen Eindrücken der Straße und des öffentlichen Lebens anspricht, die scheinbar Werke ursprünglicher Handkunst sind.

In ihrer einfachen Gestalt als Augenblicksaufnahme hat die Photographie gewiß mehr Segen als Unheil gestiftet. Dann aber arbeitete der Erfindungssinn einen Weg zu ihrer Anwendung aus, durch den sie plötzlich eine unheimliche und verheerende Macht über menschliche Gemüter und menschliche Kultur gewann. Sie wurde zur Kinematographie. An sich nichts als eine planmäßige, durch einen wunderbaren Mechanismus ermöglichte Vorführung tausender von Augenblicksaufnahmen nacheinander, ahmte doch diese Photographie nicht nur Licht und Schatten eines toten Bildes nach, sondern selbst Plastik und Bewegung lebendiger Wirklichkeit. So[Pg 8] trat sie mit einemmal als Nebenbuhlerin nicht nur der Malerei, sondern selbst des Schauspiels, in einem gewissen Grade selbst der Plastik, und in Verbindung mit der Grammophonie selbst der Oper und der Vortragskunst auf. Mit den verdichteten Reizen dieser seelenaufrüttelnden Künste verband sie etwas von der trockenen Stilisierung des Puppentheaters und fügte hinzu die — äußerste Wohlfeilheit sensationeller Jahrmarktsgenüsse.

Sie fügte den automatisch erzeugten und vervielfältigten kunstähnlichen Eindrücken, die sich dem Straßenmenschen heute aufdrängen, ihn zauberhaft locken, vielleicht den mächtigsten hinzu. Auch um deswegen den mächtigsten, weil sie schon von allen am kunstähnlichsten ist, will sagen, ihre Gebärden von einer ganzen Reihe und von den an sich schon eindrucksvollsten Künsten borgt. Sie hat dadurch wirklich Theatern „Konkurrenz“ gemacht, das beweist doch: sie hat Zuschauer an sich gezogen, die „Kunst“ gesucht haben, und denen die Kunst der Schaubühne mindestens zu umständlich zugänglich und — zu teuer war. Die Eindrücke, die sie bot, waren allerdings jetzt fast ausnahmslos das Gegenteil künstlerischer: sie waren nicht „rein“, sondern beruhten auf einem Aufschäumen solcher Instinkte, deren gemeinste auch die Hunde am Prellstein erregen: Geschlechtsgefühle, Angst, Gier, Eitelkeit, erkitzeltes Gelächter, fuselhafte, anstrengungs- und maßlose, begeisterungsüßliche Rührsamkeit. Und das „Große“, das durch sie zu den Besuchern sprechen wollte, denen diese Kunst „Ausdruck“ wurde, war nur oder fast nur das großgeschriebene „Verdienen“!

Unter dieser Sintflut von „Ausdrucks“-Techniken, die die Welt seit wenigen Jahrzehnten — auf Niewiedervergehen — überschwemmten, bäumte sich, nach anfänglichem Versagen, die gesunde Widerstandskraft des menschlichen Geistes auf. Große Bewegungen strebten, unter verschiedenen Namen, in diese neue Welt von Geisteseinwirkungen das hineinzubringen, was ihr fehlte: Gewissenhaftigkeit. Aber mit „moralischen“ Schlagworten wäre man hier nicht weit gekommen.

Denn wer um Moral prozessiert, hat die Last des Beweises zu tragen. Wer aber jemandem nachweisen will, daß er irgendetwas getan oder geschaffen habe aus „unmoralischer“ Gesinnung, der müßte in den Herzen lesen können. Die Behauptung, moralisch in gutem Glauben gewesen zu sein, ist schwer zu widerlegen. Es kann auch eine Tat oder ein Werk als Leistung durchaus moralisch sein, das in der Wirkung, wenigstens auf einen Teil der Beeinflußten, unmoralisch ist. Wer einen Mann oder ein Werk als „unmoralisch“ verklagt, muß den objektiven Beweis der Unmoral führen: Moral aber ist zumeist Gesinnungssache.

Unter den kinematographierten „Dramen“ befinden sich viele,[Pg 9] die von „Moral“ nur so triefen, und die doch das Verwerflichste und Verbildendste sind, das erdacht werden kann. Anderseits haben nicht nur „Schund“-Werke, sondern es haben auch Goethes „Werther“ Selbstmorde, Schillers „Räuber“ Totschläge angeregt. Von einem Schaffenden „Moral“ fordern, heißt seine Gewissenhaftigkeit ansprechen — sie nachzumessen gibt es keinen menschlichen Maßstab. Die moralische Forderung ist kein Schutz gegen das Verderbliche in Literatur, Kunst und denjenigen Tätigkeiten, die sich künstlerischer oder kunstähnlicher Mittel bedienen.

Die künstlerische Forderung aber wendet sich nicht an den Schaffenden — dem kann sie nach getaner Arbeit oder bei mangelnder persönlicher Veranlagung nichts nützen — sondern sie wendet sich an den Empfangenden. Sie öffnet ihm Sinne und Bewußtsein, um das Echte, das im ungeweihten Ohr von jedem Lärm übertönt wird, zu vernehmen, sie gibt ihm Schutz, Gegengift und das Mittel zu bewußter Ablehnung des aus fauler Quelle Geflossenen. Die „künstlerische“ Forderung umschließt die moralische: weil das künstlerische Sehen etwas erschauen läßt, das Widerstandskraft und einen Widerwillen gegen jede Sinnenreizung niedrigerer, „unmoralischer“ Natur erzeugt. Was wir als schmutzig und gemein erkennen, ist niemals Kunst,— nicht weil es schmutzig und gemein ist, sondern weil es andere Nerven in Mitschwingung versetzt als die, durch die wir das Künstlerische erkennen. Wohl können auch künstlerische und gemeine, schmutzige Bestandteile in einem Werke vereint sein, aber eben sie sofort zu unterscheiden, die einen anzunehmen, gegen die andern immun zu bleiben, das ist wesentlicher Segen der „ästhetischen Kultur“, d. i. „Sinnenschulung“.

Diese Einsicht hat gewiß sehr dazu beigetragen, die von verdienstvollen Stellen gepredigte „Ausdruckskultur“ so allgemein angenommen werden zu lassen, aber es wäre ein Irrtum, sie nur um dieser, ihrer „moralischen“ Wirkung willen, fordern und pflegen zu helfen. Man kann ebensogut den künstlerischen Charakter eines Erzeugnisses darin erblicken, daß es die Gesundheit des Genießens wie des Schaffens, oder daß es den wirtschaftlichsten Kraftverbrauch auf beiden Seiten im stofflichen wie im geistigen Sinne verbürgt. Beides sind Werte, deren sich der einzelne wie die Gemeinsamkeit praktisch nur dadurch vergewissern kann, daß sie all ihr Tun wie ihr Genießen zur Kunst erheben. Suchen wir aber die Bedeutung der künstlerischen Forderung und ihre innere Kraft ganz allgemein gerade für die unserer Zeit eigentümliche Not zu erfassen, so kommen wir immer wieder darauf, daß sie auf eine Eindämmung des Vielzuvielen, auf die Wiederunterwerfung der herbeigerufenen Maschinen- und Automaten-Massenproduktionsgeister unter den wollenden menschlichen Geist[Pg 10] hinausläuft. An die Stelle der Herrschaft mechanischer Bequemlichkeiten und automatisch-stofflicher Sinnenreizungen setzt sie wieder den wählenden und ablehnenden Menschen, an die Stelle passiven Leben-über-sich-ergehen-Lassens setzt sie das Tun, das Schaffen, das Eigen- und Selbstsein, die Bejahung und Erhöhung des Lebendigen in uns. Sie setzt uns selber an die Stelle unserer Lebensverzierungen und Nervenkitzelmaschinen.

In diesem Sinne ist’s, daß angesichts der besondern Not der Zeit die alte Forderung wieder allgemein wurde, ja erst eigentlich feste Gestalt und tiefere Begründung erhalten hat, daß wir alles, was wir tun, als Kunst tun sollen. Eine Sache künstlerisch machen, heißt aber, nach Schiller, in letzter Linie nichts anderes, als sie „vollkommen“ machen: sie so innerhalb der durch ihre stoffliche und technische Eigenart, ihrer wirtschaftlichen und Zweckbedingungen gesteckten Grenzen bis zum Rande mit eigengefühltem Leben anfüllen, daß das Ergebnis in jedem einzelnen Falle das höchsterreichbare ist.

Die Kinematographie zur Kunst erheben, sie als Kunst ausüben, läuft also darauf hinaus, sich zunächst einmal so ehrlich und unvoreingenommen wie möglich in ihr Wesen und ihre Bedingungen zu vertiefen, sich ihrer Grenzen wie ihrer Aufgaben und Möglichkeiten bewußt zu werden. Zu zweit ist dann die Aufgabe, diese gegebenen Möglichkeiten innerhalb des Gebots des Echtbleibens so mit Leben zu erfüllen, daß das fertige Lichtschauspiel, wie irgendeine andere Kunst, der lebendigste „Ausdruck“ eines hinter ihm stehenden menschlichen Wollens, menschlichen Empfindens, Freuens und Leidens wird. Von diesem Drange nach Fülle erfüllt, wird auch der Kinokünstler von selber seine Arbeit nicht Wertlosem oder Alltäglichem widmen, sondern das Beste und Gehaltvollste hineinlegen wollen, das der Tag dem Tage geben mag.

Stellen wir uns das Kinoschauspiel so von Seichtheit, Schmutz, Geschmacklosigkeit, gehaltlosem Sinnenkitzel, vor allem von aller Kräfteverschwendung und -verzappelung, von allem Zuviel gereinigt vor, und erinnern uns dann an die geschäftliche Organisation auf der es beruht, und an die es gebunden ist, so muß uns das Herz höherschlagen. Dann würde allwöchentlich in aller weiten Welt aus tausend weiten Stätten heitern, jedermann zugänglichen Genusses eine Fülle reiner stärkender Geistesnahrung in alle Volksschichten hineindringen, würden Volksschichten und Völker der Erde in einem gewissen Grade in gleichen Empfindungen, Gedanken und Anschauungen, in gleichem Wissen und ausgleichender Bildung zu einer Kulturmenschheit zusammengewöhnt werden können. Das Kinoschauspiel vermöchte da mehr als das gedruckte Wort, weil es seinen wirtschaftlichen[Pg 11] Bedingungen nach — im Gegensatz zum Wort — an eine sehr beschränkte und sehr zentralisierte Erzeugung und an einige nur wenig zu vermehrende, großartige Verbreitungsorganisationen gebunden ist. Und weil es, wie schon bemerkt, vermöge seiner unmittelbaren Anschaulichkeit, seiner sinnenpackenden Lebensähnlichkeit und seiner Voraussetzungslosigkeit seltener, aber unvergeßlicher auf den Menschen, besonders den weniger vorgebildeten wirkt.

Wir sprachen vom „Kinoschauspiel“, von dem wir hohe Wirkungen erwarteten. Da werden wir von vielen mißverstanden worden sein. Im gewöhnten Wortsinn versteht man unter einem „Kino-Schauspiel“ das, woran die meisten unter „Kinematographie“ überhaupt zuerst und fast ausschließlich denken: nämlich nicht das „Schauspiel“ besonderer Art, das durch die kinematographische Bildervorführung und ihr Zubehör — Vortrag, Musik usw. — im Kinotheater auf der Leinwand zustande kommt, sondern ein der Bühnendichtung nachgeahmtes „Schauspiel“ — eine Posse oder ein „Drama“ usw. —, dessen optische Erscheinung zum Teil (ohne die Farben u. a.) vom Kinematographen aufgenommen, vervielfältigt und zu einem Bilde verflacht wiedergegeben wird. Ein wenig Nachdenken zeigt uns, daß diese Art von Kinoschauspiel in unsere Auseinandersetzungen nur zum Teil und in einem besondern Sinne gehört. Wir wollen im wesentlichen überlegen, wie wir die Kinematographie selbst zur Kunst erheben können, und nur nebenbei fragen, in welchem Verhältnis sie (als Dienende und Vermittelnde, als Aufbewahrerin und Vervielfältigerin) zu andern Künsten steht. Zum Kinodrama (wie wir’s mal nennen wollen) steht die Kinematographie in zweierlei ganz verschiedenem Verhältnis. Entweder sie will nur dazu dienen, dramatische Darstellungen, schauspielerische Leistungen von besonderm Erinnerungswert der Nachwelt aufzubewahren: sie soll besondere Regieleistungen, Glanzszenen berühmter Schauspieler, Bühnenvorschriften usw. für Archive zu fachlichen oder kultur- und kunstgeschichtlichen Zwecken festhalten. Dann kann sie selber „künstlerisch“ nur sein durch eine besonders vollkommene Erfüllung ihrer technischen Aufgabe, das Gewünschte dokumentarisch getreu, automatisch widerzuspiegeln. Sie kann zu künstlerischem Werte steigen dadurch, daß sie hinter das dramatische Kunstwerk völlig zurücktritt. Niemals aber würde man die betreffende schauspielerische, dichterische Leistung selber „kinematographische Kunst“ nennen. Oder es kann ein Schauspiel erdacht, eine Szene gespielt werden nur zu dem Zwecke, in der kinematographischen Wiedergabe zu wirken: zu dieser Art gehört oder[Pg 12] sollte gehören das meiste, was in Kinotheatern an „Dramen“ usw. gezeigt wird. Hier ist weder das Spiel selber noch die kinematographische Aufnahme das „Kunstwerk“, sondern das Kunstwerk ist erst die Verschmelzung von beiden, das fertige Bild auf der Projektionsleinwand. Man kann hier eigentlich weder von einem „Schauspiel“ (im gewohnten Sinne) wenigstens nicht von einem „Drama“ sprechen noch von „zur Kunst erhobener Kinematographie“, sondern man müßte einen ganz neuen Namen suchen, wie es denn ja auch geschehen ist: kinematographische Bilderspiele, Kino-Schattenspiele, lebende Bilder, Licht-Pantomimen o. dgl. In der Hauptsache unterliegen solche Spiele dem Gesetzgebiet der Dramaturgie, die ja angibt, wie ein Schauspiel aufgebaut, ein Spiel beschaffen sein muß, je nachdem es etwa auf einer modernen Bühne, einem antiken Theater, in einem Zirkus oder einem Puppentheater usw., kurz unter bestimmten Zweckgesichtspunkten zur Geltung kommen soll. Mit diesen Fragen wird sich ja ein anderes Bändchen dieser Sammlung ausführlich befassen. Wir werden an seiner Stelle nur insoweit darauf zurückkommen, wie wir es von unserm Gesichtspunkt — „Kinematographie selbst zur Kunst erhoben“ — zu streifen haben. Das allerwichtigste aber ist für unsere Freunde, sich dies scharf vor Augen zu halten: daß just die Wiedergabe oder auch Schaffung (in gewissem Sinne) von bühnenähnlichen „Stücken“ wie überhaupt die Wiedergabe von „gestellten“ Bewegungsvorgängen weder die einzige, noch die wichtigste Aufgabe der Kinematographie ist, und daß am allerwenigsten gerade da das Gebiet ihres „Künstlerischwerdens“ liegt. Die Wiedergabe von dramatischen „Sujets“, sei’s für Archive, sei’s für Belustigungszwecke ist vielmehr nur eine (wenn auch ausdehnungsfähige und zurzeit besonders begehrte) Betätigung ihrer Wesensaufgabe (in der allein sie auch ihr Emporsteigen zu einer Kunst suchen kann): der durch Menschenhand und -nerv möglichst wenig gefälschten, möglichst wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe von natürlichen Bewegungen, auf Grund ihrer chemisch-automatischen Selbstaufzeichnung.

Denn wenn wir uns fragen: was in aller Welt ist denn nun wohl dasjenige an der Kinematographie, worin ihre Eigenart besteht, worin sie sich also von allem andern verwandten — Malerei und Zeichnung, Bühne und Puppentheater, Augenblicksphotographie und Lichtbild, Beschreibung und allgemeine Stimmungserregung, Schattenspiele und Kaleidoskop, und was man sonst alles zum Vergleich heranziehen könnte — unterscheidet, das, was ihr keine andere Kunst oder Technik nachmacht, das, was ihr unsere Herzen gewonnen hat, woran die Kulturmenschheit ihre stolzesten Empfindungen und ihre höchsten Hoffnungen geknüpft hat — so wird doch keiner zur Antwort geben: dies Höchste und Eigenartige ist das „Theaterstück“. Jede Bühne, jedes [Pg 13] Puppen-, ja Kasperltheater hat (sobald man vom künstlerischen Standpunkt daran tritt) unendlich viel vorm Kinodrama voraus. Die Pantomime muß sich auf sehr wenige Wirkungsmittel beschränken, um kinematographisch feststellbar zu sein, und von dem wenigen kommt im fertigen Bilde wieder nur ein Bruchteil zur Geltung. Wir werden ja darüber noch ausführlicher sprechen. Auf jeden Fall brauchte nicht der Kinematograph erfunden zu werden, um Theaterkunstwerke oder auch nur ihre Vorführung in weitern Kreisen zu ermöglichen; und soweit er das letztere tut, tut er’s in denkbar unvollkommenster Weise.

Nein, das vorerst unübertreffliche Neue und Eigene der Kinematographie ist dies, daß sie — innerhalb der ihr gesteckten Grenzen — das Schwarzweiß-Bild wirklicher Vorgänge (nicht nur Augenblickszustände) mit dokumentarischer Treue festhält, vervielfältigt und wieder sichtbar macht. Wer die Kinematographie zur Kunst erheben, ein kinematographischer Künstler sein will, kann es nur werden, indem er diesem Ziele mit immer steigender Vollkommenheit durch Ausnutzung aller in der Technik liegenden Möglichkeiten und ihre weitere Steigerung nachstrebt. Das ist die neue Welt, die sich uns geöffnet hat, seit die Kinematographie Wirklichkeit geworden ist. Vor 30 Jahren las ich eine Novelle von einem Manne, der eine Muschel erfunden hatte, die die im Äther umherirrenden Lichter und Klangwellen längst vergangener Ereignisse auffing und wieder ordnete, so daß ihr Besitzer Cäsar wandeln sah und Beethoven spielen hörte. Es war nur eine Illusion, die Verzückung eines Wahnsinnigen gewesen. Künftige Zeiten werden vermittels der Kinematographie und ihrer grammophonischen Schwester Cäsaren und Beethoven von heute wieder erstehen lassen können, und wir können’s bereits. Meere, die an meilenfernen Küsten wogten, sehen wir wiederwogen, Raum und Zeit vergessend. Aber, das eben ist das Wertvolle der Kinematographie: wir sehen sie nicht wogen, wie die Phantasie des Malers oder die des Theater-Miedings sie sich und uns vorstellt, sondern so, wie sie es wirklich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte taten. Sie haben sich selber gemalt, keine Menschenhand hat zitternde Striche hinzugefügt, dies Bild hat Beweiskraft.

Das kann der Maler nicht, noch irgendein anderer Künstler. Der Wert menschlicher Hand- und Körperkunstwerke beruht auf ihrer Vereinfachung der wirklichen oder gedachten Naturmodelle zu „Motiven“. Ist der Maler „Naturalist“ oder „Impressionist“, will er also von den Sinnen Wahrgenommenes, recht „wirklich“ wiedergeben, so tut er es indem er von den einzelnen körperlichen Erscheinungen, die den festzuhaltenden Sinneneindruck ausmachten, „Abbildungen“ im möglichst naturentsprechenden Mengenverhältnis nebeneinandersetzt. Wie dem [Pg 14] richtigen Dramatiker immer noch ein Baum „Wald“, dem Zeichner einiges blätterähnliche Gekritzel einen „Baum“ „bedeutet“ — so ist dies „Mit-Bedeutungen-Spielen“ doch zuletzt das Handwerkszeug aller Handkünste. Der Maler, der nachahmen wollte, was die Kinematographie kann, nämlich „alles“ wenn auch nur in einem Ausdrucksmittel, dem „Schwarz-Weiß“, wiederzugeben — der wäre kein Künstler; er wäre vielleicht ein Narr. Das kann nur die Natur selbst, — sich selber nachahmen, ein erstarrtes Spiegelbild von sich machen. Umgekehrt: im Auswählenwollen, im Betonen bestimmter Empfindungserreger, im „Komponieren“ und „Stellen“ von Bildern, da ist der Kinematographie wie der Photographie überhaupt ein sehr enges Feld gesteckt. Da liegt ihre Stärke nicht: und dann kann sie sich da auch nicht oder nur in enger Grenze als Kunst bewähren. Die Wesensaufgabe der Kinematographie ist nicht nur, „Wirklichkeit“ wiederzugeben, sondern vor allem auch die Wirklichkeit, die eben keine andere Technik oder Kunst wiedergeben kann: die der freien, unbefangenen Bewegung in der Natur und all ihrem Reichtum an Einzelheiten.

Bevor wir den Reizen und Möglichkeiten dieser Aufgabe nachgehen, müssen wir das Wesen „der Kinematographie“ weiter betrachten. Es wird Zeit, uns nun zu fragen: was ist nun die „Kinematographie“ — was ist das Enderzeugnis, der „Gegenstand“ unseres Kunstbestrebens?

Vor dieser Betrachtung geht’s uns wie vor einem blühenden Baume, dessen Schönheit uns fesselte. Treten wir näher heran, so sehen wir seine lichtgraue Wolke sich in eine wimmelnde Menge von Blüten, Blättern und Zweigen auflösen, von denen jedes einzelne so schön, so vollkommen und in sich abgeschlossen ist, wie uns vorher das Ganze erschien. Auch „die Kinematographie“ besteht ja aus einer reichen Reihe einzelner Betätigungen menschlichen Könnens, einzelner, von Menschen angeregter mehr oder minder automatischer Vorgänge. Jede einzelne dieser menschlichen Betätigungen, Anregungen und Überwachungen chemischer Vorgänge ist, vollkommen ausgeübt, in ihrer Art eine Kunst. Und in fast jeder einzelnen betätigen sich ja meist auch eine oder mehrere andere Personen.

Da haben wir zuerst die kinematographischen Handarbeiten: das Aufnehmen, das Festhalten, das Vervielfältigen und das Wiedergeben des Bildes. Zum Aufnehmen gehört: die Vorüberlegung und Wahl des Bildes, die Einstellung und Bewegung des Films im richtigen Augenblick, die gleichmäßige Bewegung der Kurbel im richtigen Zeitmaß, nachdem der Film richtig eingefügt und die Blende gewählt ist, die gleichzeitige Beobachtung der Vorgänge (die der Film festhält), das richtige Verstehen, auch Studium des Gegenstandes, seine Feststellung, die Bezeichnung und Ordnung,[Pg 15] der Schutz und die Versendung der — vom rohen Film in nichts zu unterscheidenden — Negative. Das Festhalten des Bildes ist, bei allem Automatismus des Grundvorgangs, doch ebenfalls in hohem Grade vom Verständnis und der Aufmerksamkeit des Menschen abhängig: das Entwickeln bis zum richtig getönten, nicht zu scharfen, noch weniger unscharfen Negativbilde, das Fixieren, das Trocknen. Die Vervielfältigung, das ein- oder hundertmalige Kopieren „macht“ zwar eine Maschine, aber „besorgen“ muß es doch der Mensch, der durch Regelung der Belichtung Schwächen des Negativs ausgleicht usw. Das Wiedergeben endlich eröffnet eine verwirrende Fülle von Möglichkeiten: die rein technische Führung des Films hinterm Objektiv vorbei, die Wahl und Ausstattung der Bildfläche, die Unterstützung der Bildwirkung durch das gesprochene Wort, begleitende oder umrahmende Musik, Nachahmung von Naturgeräuschen, Vereinigung mit Lichtbildern und anderm einschließlich beleuchteter Pausen zu einem harmonischen Ganzen (Programmgestaltung) eben der „Vorstellung“, endlich die Raumausstattung.

In etwas weiterm Sinne, und doch nicht unbeteiligt zuletzt auch am künstlerischen Werte des Endergebnisses ist sogar der riesige geschäftliche Apparat, der von zentraler Stelle aus das Programm des kleinsten Vorstadttheaters regeln hilft. Das aber führt uns von den beeinflußbaren, von dem ein Kunstwerk wollenden Menschenwillen eingeschlossenen, zu denjenigen elementaren Bedingungen hinüber, die — wie die finanzielle und soziale Lage der Theaterbesitzer und ihres Publikums — einfach gegeben sind — ohne deren Berücksichtigung aber gleichfalls ein Kinoschauspiel etwas Unvollkommenes und daher auch Unkünstlerisches sein würde.

All diese beeinflußbaren und unbeeinflußbaren Einzelheiten aber haben alle nur (in unserm Sinne gedacht) ein Ziel, wenigstens ein allen andern vorangehendes Ziel: die künstlerisch vollkommene Gesamt-Kinovorführung, das, was ich eingangs das zur Kunst erhobene Kinoschauspiel nannte. Dieses Schauspiel, im höchsten Sinne des Wortes, kann nicht zustande kommen, wenn auch nur eine einzige der aufgezählten Handhabungen versagt hat, eine einzige der elementaren Bedingungen unberücksichtigt geblieben ist. Genauer: das Endergebnis kann nicht ein künstlerisch einwandfreies sein, wenn auch nur einer der vielen, die an seinen Bedingungen mitgearbeitet haben, irgend etwas anderes gewollt, an anders gedacht hat, als in erster Linie an das Gesamtziel: das künstlerische Kinoschauspiel. Es gibt vor allem einen Gesichtspunkt, der namentlich in industrieller Arbeit den des künstlerischen Wollens in den meisten Instanzen weit in den Schatten zu stellen pflegt, nämlich bei den Angestellten[Pg 16] den: wie kriege ich am bequemsten so viel wie möglich Lohn, und bei den Leitern den: wie machen wir soviel wie möglich Geld? Diese Frage und das sie begründende Streben ist vollkommen berechtigt, wenn es sich dem unterordnet: wie mache ich meine Sache so vollkommen wie möglich? Eine Erwägung, die ja wohl an sich mit der erstern nur bei kurzsichtigen Leuten in Widerspruch steht. Und die selber wieder in die Frage ausläuft: wie muß ich’s machen, um zu meinem Teile dazu beizutragen, daß das Endergebnis, das Gesamtprogramm im festlichen, menschenerfüllten Kinotheater ein vollendetes Kunstwerk sei!

Der „Zweck“ aller Kinematographie, und also der Gegenstand auch all ihrer künstlerischen Bestrebungen ist — wie dem Maler das Bild, dem Baumeister das Haus — die wirkliche vollendete Gesamtaufführung. Ihre Ermöglichung teilt sich in zwei sehr verschiedene Tätigkeiten: erstens die Herstellung der nötigen Bilder und Apparate, zweitens ihre Zusammenstellung unter sich und mit andern (Lichtbildervortrag usw.) und ihre Vorführung, kurz die Vorstellung. Wir wollen dementsprechend die künstlerischen Aufgaben der Aufnahme und der Wiedergabe getrennt besprechen. Sie werden von verschiedenen Personen und Berufskreisen ausgeübt, ihre Mittel und Aufgaben sind verschieden, das Gemeinsame an ihnen ist aber dies, daß die Aufnahme und Herstellung der Bilder lediglich dem Endzweck der Wiedergabe dient.

Der Kinoaufnahmekünstler muß sich von zweierlei Gesichtspunkten leiten lassen. Einerseits schwebt ihm die Vorstellung vor, zu der er einen möglichst herrlichen, naturgetreuen und wirkungsvollen Beitrag liefern will — auf der andern Seite ist er sich der engen Grenzen bewußt, die ihm in seinem Streben sein Stoff und seine Technik weisen. Künstlerisch wertvoll kann nur ein Kinobild sein, das eben auf kinematographischem Wege auch das vollendet wiedergibt, worauf es ankommt: nicht also ein schönes Stück kinematographierter Natur, sondern ein schön kinematographiertes Stück Natur. Diese technischen Grenzen der Kinematographie sehen wir aber sehr häufig außer acht gelassen, und daher wollen wir sie uns, soweit sie für die Aufnahme in Betracht kommen, recht klar vor Augen halten.

Der Kinematograph gibt weder alles sich Bewegende wieder, noch gibt er es so wieder, wie das Auge es sieht. Er ist zunächst an sehr enge Beleuchtungsgrenzen gebunden, wodurch neun Zehntel aller Gegenstände für uns von selber wegfallen, darunter fast alle Aufnahmen in geschlossen Gebäuden, selbst wenn sie sehr licht sind. Für unsere Breiten kommen ferner Frühling und Herbst sowie trübe Wintertage kaum in [Pg 17] Betracht, und von den übrigbleibenden nur die hellsten Tagesstunden. (Von Atelieraufnahmen mit künstlichem Licht usw. sprechen wir am besondern Orte.) Sodann sieht unser Apparat nicht wie wir, frei in die Landschaft hinein, er kann nicht sein Auge rechts und links schweifen lassen, noch weniger es abwechselnd auf Nähe und Ferne einstellen. So gibt er also nur einen kleinen, keilförmigen Ausschnitt aus einer Naturszenerie. Ist er auf weit eingestellt (d. h. ein „weitsichtiges“ Glas genommen), so ist der Ausschnitt um so schmaler und spitzer; ist er dagegen nahsichtig (von kurzer Brennweite), so gibt er nur nahe Gegenstände richtig, ferne dagegen verschwommen wieder. Da er nur mit einem Auge blickt, so zeigt er die Gegenstände auch nicht körperlich (plastisch), wie wir sie sehen, sondern bildhaft flach. Er gibt auch ihr scheinbares Größenverhältnis (Perspektive) nicht falsch, aber anders als das Auge, und die Nähe und Ferne verschieden, je nach der Brennweite des Objektivs (Aufnahmeglases) wieder. Meist sind die Gegenstände im Vordergrunde zu groß und hinten zu klein. Dieser Übelstand wirkt besonders auffällig an sich bewegenden Dingen oder Personen, die aus dem Hintergrunde nahend, unnatürlich schnell an Größe wachsen. Auch durch andere Umstände ist die Zahl der Bewegungen, die der Kinematograph „richtig“ wiedergibt, beschränkt. Wie die zum Beschauer senkrechten, so gibt er auch schnelle Querbewegungen, besonders aus der Nähe, falsch wieder: sie lösen sich in ihre einzelnen Augenblicksaufnahmen auf, und erscheinen grob flimmernd. Da ferner der Apparat seine Schaufläche nur mühsam und begrenzt ändern kann, so kann er auch einer ununterbrochenen Fortbewegung in einer Richtung schlecht folgen. Bleiben also als mögliche, mindestens als kinematographisch vollendet wiederzugebende Bewegungen aus technischen Gründen solche übrig, die sich bei genügendem Licht in bestimmter, einigermaßen gleichmäßiger Entfernung auf beschränktem Bildfelde abspielen und auch bei Wegfall der plastischen Erkennbarkeit gut unterscheiden lassen. Diese Bedingungen ändern sich nur wenig, wenn der Apparat selber, z. B. von einem fahrenden Zuge aus, bewegt wird.

Aufs neue schmilzt die Zahl der in Betracht kommenden Aufnahmen gewaltig zusammen infolge des Verhaltens der lichtempfindlichen Schicht gegen Farbenunterschiede. Der Kinematograph gibt Farben an sich überhaupt nicht wieder. Deshalb müssen wir auf all die Naturbilder verzichten, deren Reiz und Herrlichkeit wesentlich in ihrer Farbe liegt. Diese ebenso wie die minder farbigen muß der Aufnehmende im Geiste gleichsam in die „Schwarz-Weiß“-oder Licht- und Schattenwirkung übersetzen, um sich vorzustellen, wie der Anblick im fertigen Bilde sein wird. Der Kinematograph gibt zwar nicht die Farben, aber an ihrer Stelle den Farbenwert in verschiedenerlei Grau „aus[Pg 18]gedrückt“ wieder,— und zwar diesen anders als unser Auge. Uns leuchtend erscheinende Farben, wie rot und gelb, wirken dunkel, dunkle, wie blau, dagegen licht, und das im Kinematographen noch mehr wie sonst in der Photographie, weil hier der Ausgleich mittels besonderer Filmschichten, Gelbscheibe und Entwicklung unmöglich oder doch selten und nur zum Teil möglich ist. Mit Rücksicht darauf muß sich also der Aufnehmende mehr als „Zeichner“ denn als „Maler“ fühlen. Was einem Bilde Ausdruck und Deutlichkeit verleiht, sind große deutliche Umrisse und große gleichmäßig getönte oder gleichsam getuschte Flecken. Jenes reizvolle Vielerlei und Durcheinander in der Natur, wenn es auf Farben oder blendendem Glanz beruht, ist nichts für ihn. Nur dann, wenn es sich auf eine reizvolle „Zeichnung“ zurückführen läßt, wenn ein Vielerlei von „Formen“ ist, wird es auch in seinem Bilde als reizvoller und deutlich erkennbarer Reichtum wiedererscheinen.

Die verschiedenen Verfahren, Naturfarben zu kinematographieren, leiden noch an zu großen Mängeln, und soweit sie überhaupt praktisch verwertbar sind, sind sie noch — wie Urbans „Kinemacolor“ — Monopole einzelner Firmen. Gewiß wird auch hier eines Tages etwas Vollendetes hervortreten; einzelne Kinemacolorbilder sind sogar schon mit Vergnügen zu betrachten. Aber noch sind die technischen Mängel — besonders falsche Wiedergabe der Farbenwerte und das Flimmern — zu groß, um diese Vorführungen in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen zu können.

Wir müssen uns ferner bewußt bleiben, daß das kinematographische Bild, eben weil es ja in Wirklichkeit aus Tausenden von Bildchen zusammengesetzt ist, all der individuellen Behandlung in Entwicklung, Fixage und Vervielfältigung, aller Retouche und Nachhilfe unfähig ist, durch die man in eine Augenblicksaufnahme oft eine ganze Menge persönlicher Auffassung hineinzulegen vermag. Selbst in Beziehung auf die Wahl des Bildausschnitts läßt es nicht so viel Freiheit wie das Einzelbild, da eben Rahmen und „Komposition“ des Gegenstandes sich während der Aufnahme in unvorhergesehener Weise ändern können.

Endlich liegt eine Beschränkung, die zwar in jeder Kunst mitspielt, in der Kinematographie besonders nahe: unter all den prächtigen und herzbewegenden Bewegungsbildern in der Natur muß man auf die verzichten, die — zu lange dauern. Der Grund liegt nicht nur darin, daß eben doch die Mängel eines Kinobildes im Vergleich mit einem Naturvorgang so groß sind, daß auch die beste Aufnahme auf die Dauer langweilen würde. Wenn nicht nur Farbe, Plastik, Perspektive und Ausdehnung fehlen oder unvollkommen sind, sondern auch alles, was nebenbei das Ohr hört, Vogelgesang und Donnerrollen, Wasserrauschen und Käfersummen, und was wir fühlen und riechen: Blumenduft,[Pg 19] Luft und Winde — da werden wir uns doch bewußt, daß wir auch im Besitz der Kunst, „die Natur sich selbst aufschreiben zu lassen“, nicht glauben dürfen, sie meistern zu können. Außerdem wirkt aber hier die ökonomische Frage besonders stark mit. Filme sind so teuer, daß eine stundenlange Aufnahme ein kleines Vermögen verschlingt und daher nur gewagt werden kann, wo das Ergebnis etwas von Anfang bis Ende Fesselndes hat. Immerhin sind lange dauernde Aufnahmen technisch nicht unmöglich und finden zuletzt ihre Grenze nur im Hinblick auf die fertige Herstellung, die weder zu lang noch zu eintönig sein darf.

Die rein technische Tätigkeit von der Aufnahme bis zur Herstellung des fertigen Bildes ist zwar im wesentlichen auf die Anregung und Überwachung automatischer Naturvorgänge, ihr vollkommenes Auswirkenlassen und die Auswahl unter ihren Ergebnissen beschränkt, bietet aber eine Menge Möglichkeiten, auch auf das künstlerische Endergebnis einzuwirken. Der Grundsatz muß hier sein, die Echtheit und Wahrheit der Naturselbstwiedergabe in allem zu wahren und zu fördern, und nur da, wo man ohne Verletzung dieser Bedingung die Wahl hat zwischen dem, „wie der Mensch es sieht“ und dem, „wie die Glaslinse es sieht“, sich geschmackvoll nach der Seite des erstern zu entscheiden. Unwahr darf das Kinobild auf keinen Fall werden, aber in allem muß seine Wirkung in der Vorführung als Maßstab vorschweben. Da müssen wir allerdings auf einzelne, an eine vollkommene Vorstellung zu stellende Anforderungen vorgreifen.

Soviel ist klar, daß das bloße Abrollen nach einer guten Naturaufnahme noch kein Kino-Schauspiel ist, oder doch in den seltensten Fällen. Der Vorführer oder Regisseur der Vorstellung muß in der Lage sein, einen Unterschied des Kinobildes von der Wirklichkeit auszugleichen: die Plötzlichkeit und Unvorbereitetheit, mit der es sich abrollt, und die Undeutlichkeit mancher Einzelheiten. Mit andern Worten: ein kinematographisches Bild muß psychologisch vorbereitet und erläutert sowie szenisch ergänzt werden können. (Vortrag, Lichtbilder, Naturgeräusche usw.) Dazu gehört aber vor allen Dingen, daß der Vorführer oder Erläuterer selber weiß, was er darstellt, und daß er mehr davon weiß, als das Bild selbst verrät. So merkwürdig es klingt: trotz zahlreicher geschwätziger oder schwungvoller gedruckter Beigaben und Erläuterungen von Filmfirmen, fehlt doch zu den meisten Bildern so gut wie alles, um dieses Bedürfnis der Regie zu befriedigen. Es bleiben nicht nur fast alle Einzelheiten, die [Pg 20] ein Bild interessant und wertvoll machen, in den meisten Fällen unvermerkt und unerläutert, es sind nicht nur viele der gegebenen Erläuterungen falsch, sondern es sind sehr häufig selbst die Bezeichnungen ganzer Bilder und Szenen falsch. Das liegt nur zum Teil an der Verwechslung der Negative auf dem Wege von der Aufnahme durch die Entwicklungsräume zum Bureau, an ihrer mangelhaften Bezeichnung und unordentlichen Aufbewahrung, an Mißverständnissen und Übersetzungsfehlern oder gar absichtlicher Sucht des Namengebers nach Sensation und Aktualität. Es liegt in der Hauptsache in Versäumnissen bei der Aufnahme, und diese wieder zum Teil in mangelnder Vorbereitung der Aufnahme. Zunächst einmal müßte es selbstverständlicher und eiserner Brauch bei jeder Naturaufnahme (worunter ich jede nicht gestellte geographische, geschichtliche, sonst wissenschaftliche usw. verstehe) sein, daß sich dabei außer dem Kurbeldreher („Operateur“) und seinem etwaigen technischen Gehilfen jemand befindet, dessen einzige Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, den Gegenstand der Aufnahme scharf zu beobachten, über jedes einzelne Vorkommnis genaue Notizen zu machen oder nötigenfalls einem Stenographen zu diktieren. Das letztere wird z. B. nötig, wenn etwa ein Zug von Militär oder hervorragenden Persönlichkeiten, eine ethnographisch interessante Straßenszene, das mikroskopische Gewimmel in einem Wassertropfen usw. aufgenommen wird, oder Naturszenen, die starke Überraschungen und eine Menge interessanter Einzelheiten bieten, wie etwa Vulkanausbrüche o. dgl. Da ist ein Mann, unter Umständen mehrere, vollauf beschäftigt, zu sehen, und können nicht auch noch schreiben. Die Notizen müssen sich auf alles Beachtenswerte erstrecken, und etwa enthalten:

Genaue Angabe von Ort, Datum und Tagesstunde der Szene,

Sinn und Bedeutung des Gesamtvorgangs,

Namen und Kennzeichen aller Einzelheiten, der Örtlichkeit (Berge, Wasser, Ansiedlungen, Bäume, Tiere) und Personen (Name, Aussprache[!], Stand, Tätigkeit im Bilde, Kennzeichen, Einzelheiten der Tracht usw.),

Alle Abschnitte (Phasen) der Szene, Bewegungsvorgänge.

Dabei wahrgenommene, im Bilde nicht wiedererscheinende, daher in der Vorstellung zu ergänzende Nebenerscheinungen, wie vor allem Geräusche (genaue Angaben), Farbenerscheinungen, Reden, Ausrufe, Gespräche, Liedertexte, Tanz- und andere Musik usw.

Bei physikalischen und technischen Aufnahmen außerdem Maßangaben (Messungen), wissenschaftlich nötige oder interessante Einzelheiten, endlich (eventuell):

Metronomische Angaben über das Zeitmaß der Kurbeldrehung bei der Aufnahme, für den Entwickler nötige Angaben über Beleuchtung und technische Einzelheiten der Teilaufnahmen.

Es ist außerdem nötig, daß auf dem Rohfilm selbst an den Stellen, wo ein Bild umspringt (Szenenwechsel), wenn Zeit dazu ist, nicht nur ein Strich, sondern auch eine Notiz (eventuell Zahl) gemacht wird, so daß Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Erst eine so vorbereitete Aufnahme kann zum wertvollen Bestandteil einer künstlerisch vollendeten, d. h. hier einfach sachgemäß durchführten und individuell ergänzten Endaufführung werden. Nur sie bietet die genügende Unterlage zum Erläuterungsvortrag, ermöglicht die Vorbereitung der Zuschauer auf wichtige auftauchende Einzelheiten, ihre Einführung in den Wert des Bildes, die intensive Anfeuerung ihres Interesses und Belebung ihrer Phantasie, die Vervollkommnung der Illusion durch Geräuschnachahmung, die Herbeischaffung ergänzender Lichtbilder, die Vorführung im richtigen Zeitmaß. Sie erhöht aber auch den wissenschaftlichen und Sammelwert des Bildes um ein Vielfaches, ja macht es unter Umständen zu einem Unikum. Man glaubt nicht, wie schwierig, ja unmöglich es ist, in vielen, ja in den meisten Fällen auch gute Kinonaturaufnahmen nur einigermaßen ihrem Inhalt nach zu bezeichnen, besonders wenn man in Betracht zieht, daß ein Kinobesitzer endlich nicht die Professoren aller Fakultäten zu Rate ziehen kann. Wer hat alle Städte des Orients gesehen, wer kennt die abergläubischen Zeremonien aller Wilden Polynesiens. Wer ist zugleich mit allen wichtigen Persönlichkeiten einer Staatsaktion, mit jedem Protoplasmaklümpchen im Wassertropfen vertraut, und wer findet sich wiederum ohne weiteres in schwierige Kolbengänge und Räderspiele von Maschinen hinein? Geradezu unmöglich ist diese Forderung dem Kinobesucher selbst gegenüber, der ein Bild, noch dazu mit all seinen optischen Mängeln, zum erstenmal an sich vorbeihuschen sieht. Aber ebenso praktisch unmöglich, mindestens wochen- und monatelange Arbeit erfordernd, ist es in den meisten Fällen auch für den vielseitig gebildeten Berufsmenschen. Dennoch wissen wir alle, daß gerade Natur- und technische Vorgänge, so fesselnd sie rein sinnenmäßig als Bewegung einen Augenblick sein mögen, brennendes Interesse doch erst erhalten, wenn uns gerade jene Wissenseinzelheiten dazu bekannt werden. Jedenfalls kann ein nicht oder nur halb verstandenes Bild nie harmonisch, also künstlerisch wirken. Zum Verständnis aber bedarf jedes Kinobild der Vorbereitung, Erläuterung und Ergänzung, die nur auf Grund von an Ort und Stelle gemachten Notizen möglich sind.

Freilich ist bei wenigem Nachdenken einzusehen, daß es nichts weniger als einfach ist, diese Beobachtungen und Notizen zu machen. Vielmehr[Pg 22] kann das überhaupt nur ein fachmäßig und zugleich vielseitig gebildeter Kenner des Aufnahmegegenstandes. Und dieser wieder wird in den meisten Fällen von den aufzunehmenden Ereignissen einfach überrannt werden, wenn er sich nicht lange vorher eingehend und gewissenhaft aus Fachwerken und Vorstudien auf das zu Erwartende vorbereitet hat.

Nur natürlich ist’s und weiterhin im Interesse des Endzwecks gelegen, wenn eben dieser wissenschaftliche Begleiter auch zugleich der vorbereitende und mitwählende Beirat ist, der vor jeder Aufnahme, ja vor ihrer Vorbereitung gehört wird. Unglaublich viel Film wird an höchst wert- und geschmackloses Zeug verschwendet, und die Firmen wundern sich dann nachher, wenn weder das „Publikum“ sich dafür interessiert, noch auch der so heiß umworbene Gebildete (Schulmann, Fachgelehrte usw.) darauf eingeht. Natürlich kann eine Kinoaufnahme nur vollkommen und dauernd wertvoll sein, die das vom Standpunkt des Kenners Schöne und Wissenswerte aus einem Vorgang — nicht aber irgendwelches mehr oder minder bewegliche Drum und Dran — umfaßt. Das kann aber einer, der der beste „Operateur“ sein mag, nicht beurteilen. Es ist auch eine körperlich unmögliche Aufgabe, zugleich die technische und die künstlerische Seite einer Aufnahme in Beziehung auf Zeitpunkt, Dauer usw. zu beherrschen oder gar sich noch Einzelheiten zu merken und zu notieren.

Von der weitern technischen Behandlung der Aufnahme interessiert uns zunächst die Entwicklung. Diese geht meist sehr schematisch vor sich. Das eingelaufene Negativ wird, vielleicht nach einer kleinen Probeentwicklung, in ganzer Länge vielgewunden um einen Rahmen gewickelt und nun der allgemeinen Lösung ausgesetzt. In Wirklichkeit besteht aber ein solches Filmband meist aus einer Reihe von Einzelszenen, die eine ganz besondere technische Behandlung verlangen. Selbst wenn diese Szenen auseinandergeschnitten und besonders behandelt werden, so ist das doch meistens zu spät, wenn erst die ersten Bilder auftauchen. Gewissenhaft gemachte und beachtete Notizen des Aufnehmenden selbst wären da von größtem Wert. Gerade bei der Entwicklung eines Negativs sollte die Schablone und die Massenarbeit ganz beiseite gelassen werden. Es ist Hand- und Qualitätsarbeit im höchsten Sinne.

Eine Eigenart der meisten Bilder, unter denen die englischen eine rühmliche Ausnahme machen, ist die Härte der Entwicklung. „Schärfe“ zwar — die ja nur vom Aufnehmer abhängt — halte ich für unerläßlich in jedem Falle; künstliche Unschärfe zugunsten irgendeines Effekts wäre unnatürlich. Aber Härte und Grellheit sind zu vermeiden: Lichter und Schatten müssen übergehen, es muß Mitteltöne und nicht nur Gegensätze geben. Das ist vor allem ein Gebot der Schönheit und Vollkommenheit einer Aufnahme und deren Entwicklung, denn nur [Pg 23] so kommen reiche und zarte Einzelheiten zur Geltung. Es ist aber auch ein Gebot der Gesundheit. Jede Vorstellung stellt an sich sehr starke Ansprüche an die Augen, und schon bei der Aufnahme, mehr noch bei der Herstellung der Bilder muß alles willkommen geheißen werden, was zur Schonung der Augen beiträgt. In diesem Sinne kann man auch die sogenannten Tönungen gutheißen — wenn sie diesen und keinen andern Zweck verfolgen. Grelle oder dicke, als „Farben“ wirkende Tönungen, um übertriebene, wunderbare oder gar gefälschte „Effekte“ hervorzubringen, sind Greuel und verderben die schönsten Aufnahmen. Wer kennt nicht tintenrote „Sonnenuntergänge überm Meer“ oder erdigblaue „Mondnächte“? Tönungen müssen sich in zarten, unaufdringlichen Übergängen zwischen den Grundfarben halten. Ein wenig Anklingen an eine im wirklichen Bilde vorherrschende Farbe (grün für Waldlandschaft, blau für Meer und Himmel,) mag ja nicht unter allen Umständen zu verbieten sein, ist aber durchaus überflüssig. Die Tönung ist nichts anderes, als was das Papier für die Zeichnung ist: das gesunde Auge rechnet es nicht mit zum Bilde. Zurückhaltung! Tönungen sollen nur mal eine Abwechslung fürs Auge bieten; sie müssen selten bleiben.

Über farbige Bilder muß ich offen reden. Die Farbengebung der meisten Kinobilder ist Handschablonenarbeit; unendlich mühsam und kostspielig. An eine naturalistische Ausmalung der Einzelheiten ist natürlich nicht zu denken. Es handelt sich nur darum, einige Grundfarbentöne über den Film zu verteilen: grün für Laub, blau für Wasser und Himmel, gelb für Gebäude usw. Bei der Kleinheit des Gegenstandes kann’s nicht fehlen, daß auch mal blaue Menschen und rote Hunde mit durchlaufen. Die ganze Bemalung ist lediglich vom dekorativen Standpunkt aus zu werten: Farben zu sehen, erfrischt nach so viel Grau in Grau das Auge, erleichtert die Unterscheidung und ruht dadurch auch aus. Insofern mag man sich’s dazwischen einmal gefallen lassen, sofern die dekorative stilisierende Absicht deutlich erkennbar ist. Verbrechen gegen den Geschmack sind aber Bilder, die, wie gewisse Varieteeszenen, ein an sich scheußliches Farbengemengsel zeigen, das den Anspruch macht, „malerisch“ zu sein. Das sind farbige Filme niemals, und Firmen, die sich achten, sollten dergleichen ebensowenig wie liederliche, oberflächliche oder aufdringlich kolorierte Sachen herausbringen.

Von größter Bedeutung für das Endergebnis ist nun noch die Tätigkeit des oder der Filmverwalter. Das fertige Negativ wird zunächst dem Chef oder einem Vertreter vorgelegt, die damit wertsteigernd oder entwertend umgehen können. Entwertend, wenn sie mit den einzelnen Szenen herumspielen, die Reihenfolge in unnatürlicher Weise ändern, fremde Bestandteile hinzufügen, zum Verständnis [Pg 24] wichtige Einzelheiten wegschneiden, (mit der bekannten Begründung: „Das interessiert unser Publikum nicht“) ausführliche Szenen kürzen, sensationelle Titel und Erläuterungsphrasen ersinnen, kurz in irgendeiner Weise die Aufnahme fälschen. Sehr den Wert der Aufnahme steigern können sie aber, wenn sie sich mit Hilfe des ersten Positivs, den Sinn des Dargestellten an der Hand der Aufnahmenotizen vergewärtigen, technisch mißlungene Szenen, auch wenn der Inhalt noch so schön ist, unbarmherzig streichen (darunter mindestens alle, die weniger als 10 Sekunden laufen!), und nun ein reichliches Tatsachenmaterial für verständnisvolle Vorführung zur freien Benutzung der Interessenten ausarbeiten lassen. Daß die einzelnen Szenen der zur Aufbewahrung aufgerollten Negative durch zwischengesteckte, herausstehende, kleine Titelblättchen (angeklebt) bezeichnet sein sollten, um später die Stellen für Teilkopien leicht wiederzufinden, erwähne ich nur als besonders bemerkenswertes Kennzeichen der allgemein zu wünschenden Ordnung in der Aufbewahrung. Denn für künstlerische Musteraufführungen ist es oft auch von ausschlaggebender Bedeutung, ob man bestimmte Szenen bestimmter Aufnahmen jederzeit ohne Zeitverlust auffinden und kopiert erhalten kann.

Die Positive sollten zwischen je zwei Szenen (Bildumsprung) einige Zentimeter toten Film (unbrauchbarer Rohfilm oder schichtloser Film, nicht aber bebilderter!) enthalten. Denn es ist, wie wir sehen werden, für eine geschmackvolle Aufführung eiserne Regel, zwischen zwei Bildszenen eine, wenn auch kurze Verdunklungspause zu machen. Das ist aber, besonders ehe der Vorführer sein Bild auswendig weiß, fast unmöglich, wenn die Szenen unmittelbar aneinander geflickt sind.

Von den Aufnahmegegenständen fassen wir zunächst diejenigen ins Auge, denen gegenüber sich der Kinematograph rein als Berichterstatter zu verhalten hat: Aufnahmen von Gegenständen und Experimenten zu Zwecken wissenschaftlicher, technischer, schulmäßiger Belehrung oder Bekanntmachung, zu Archiv- oder Propagandazwecken. Ein Vergleich mit der Augenblicksphotographie erinnert uns, daß auch diese Aufgabe künstlerisch gelöst werden kann und muß. So gut wie die Photographie von Maschinen, Waren, Innenräumen, Kunstwerken usw. heute das Alleingebiet von Photographen ist, die in ihrer Art Künstler sein müssen, so und noch mehr muß es die kinematographische Wiedergabe entsprechender Sachen sein. Die schaudernde Erinnerung an so manche pomphaft angekündigte kinematographische Abbildung von Maschinen und Werkstätten im Betriebe, von [Pg 25] Fabrikationsvorgängen oder landwirtschaftlichen Arbeiten, selbst von Trachten und Moden genügt zum Verständnis unserer Forderung. Was nützt uns ein Tohuwabohu riesiger Hände, die im Wahnsinnstempo allerlei rätselhafte Manipulationen ausüben, was ein Durcheinander von Rädern und Stangen, von denen einige mal da und mal da verschwunden sind, wir wissen nicht warum?

Der Hauptfehler, der hier gemacht wird, ist die ungenügende Berücksichtigung der Tatsache, daß die Rundheit (Plastik) der Gegenstände in der Kinematographie verloren geht, und daß sich Hinter- und Vordergrund nicht voneinander abheben. Ein weiterer Fehler, daß man nicht bedacht hat, daß das Auge nicht mehrerlei zugleich zu sehen und zu deuten vermag, und daß es nicht darauf ankommt, das zu photographieren, was sich am meisten und sichtbarsten bewegt, sondern diejenigen sich bewegenden Teile, die die eigentliche Arbeit tun. Es trägt nichts zum Verständnis einer Nähmaschine bei, daß der Fußtritt auf- und abwippt, und das Rad sich dreht, während die Nadel einen rasenden Tanz vollführt.

Bei allen derartigen Aufnahmen ist die Herausschälung und Heraustrennung des jeweils einen Arbeitsvorganges, auf den es ankommt, erste Bedingung. Zunächst muß dabei (in der Regel; feste Vorschriften lassen sich nicht geben, nur Hinweise) der natürliche Hintergrund völlig abgetrennt werden. An seiner Stelle ist eine gleichmäßige Fläche anzubringen, deren Schattenwert sich von dem der in Betracht kommenden Gegenstände möglichst gleichmäßig unterscheidet. Desgleichen wird es sich empfehlen, etwa bei Maschinen, die abzubildenden arbeitenden Teile so zu umkleiden oder zu überstreichen, daß sie ebenfalls bestimmte, ruhige, die Unterscheidung erleichternde Tonwerte im Bilde erhalten; vor allem sind blendende Teile so zu behandeln, die im Bilde geradezu hypnotisierend wirken. Nun sind diejenigen Bewegungen auszuwählen, die sich, nötigenfalls unter Verlangsamung, kinematographisch deutlich wiedergeben lassen. Alles andere ist überhaupt wegzulassen; zu seiner Darstellung muß man entweder besondere Modelle machen, oder es dem ergänzenden Lichtbild oder der Worterklärung überlassen. Einer der verwerflichsten Fehler solcher Bilder (manchmal allerdings nur auf der Wiedergabe beruhend) ist das übertriebene Zeitmaß entweder der Aufnahme oder der Bewegungen selbst. Es entsteht, indem entweder die Aufnahme zu schnell oder die Wiedergabe zu langsam gemacht wird. Mag das den Zweck haben, Film zu sparen, oder will man dem Beschauer imponieren, oder hält man überhaupt den Vorgang in seiner natürlichen Abwicklung für zu langweilig: in jedem Falle ist es liederliche Arbeit, die auf künstlerischen Wert keinen Anspruch hat. Ein weiterer hier beliebter Fehler ist die viel zu kurze Dauer der einzelnen Aufnahmen. Das Auge muß[Pg 26] sich an das kinematographische Bewegungsbild noch viel mehr als an das wirkliche gewöhnen, ehe es etwas davon versteht, ja es überhaupt erfaßt. Bei Bildern von 2 oder 3 Sekunden Dauer, wie man sie häufig zählen kann, ist das unmöglich. Dieser Sparsamkeit steht auf der andern Seite viel zu große Ausführlichkeit in der Wahl der Szenen gegenüber. Der Aufnehmende hat nicht das künstlerische Endziel — das Bild auf der Leinwand — im Geiste vor sich, nicht was da wirkt, ist für ihn maßgebend. Vielmehr zählt er sich auf, aus welchen Einzelheiten theoretisch ein Fabrikationsvorgang o. dgl. besteht, und glaubt nun, er müsse von jeder dieser Einzelheiten ein wenn auch völlig unverständliches Pröbchen zeigen. Das ist natürlich Unsinn. So wie ein Redner, um einen Vorgang klarzumachen, ihn nicht weitschweifig von Anfang bis zu Ende erzählt, sondern das Wichtigste und am besten Darstellbare herausgreift, das aber auch gründlich, deutlich und eindringlich behandelt — so muß es der Kinokünstler angesichts solcher Aufgaben tun. Natürlich muß er sich da von Sachverständigen beraten lassen.

Ein nicht auszurottender Aberglaube scheint es endlich zu sein, daß derartige Ausnahmen nicht anders eingeleitet, beschlossen und zwischendurch geziert sein dürfen als mit irgendwelchen Mätzchen: komisch sein sollende Grimassen von Arbeitern, kokette Blicke weiblichen Ursprungs, Possen und Albernheiten oder auch Scherze, die erzählt vielleicht nicht unwirksam sein würden, kinematographiert aber widerwärtig sind. So sah ich z. B. einen Film, der die Entwicklung — ich glaube von Käsemaden — zeigte und eingeleitet wurde durch den überlebensgroßen Kopf eines Mannes, der höchst affektiert ein Käsebutterbrot kaute, und es dann durch eine Lupe besah. Der Hersteller hatte an die zu einer Einleitung passenden Worte gedacht. „Wenn mancher wüßte, was er alles mit und in einem Käsebutterbrot verzehrt, so würde er wohl.... usw.“ Er hatte aber nicht Stilgefühl, Geschmack, künstlerische Sicherheit genug, um zu bemerken, daß eben dieser Gedanke literarisch-rednerischer Verwertung vorbehalten bleiben muß, nicht aber sich kinematographieren läßt. Aus dem einfachen Grunde, weil er sich in einem wenige Sekunden dauernden Satze klar und appetitlich ausdrücken läßt, während man ihn aus einem langen, quälenden Kinobild, wie aus einem Bilderrätsel, doch nur mühsam und unsicher errät.

Das ist ein Gesetz für alle Kinoaufnahmen, daß man sich auf Bilder beschränken muß, die etwas ausdrücken, was sich eben nicht auf anderm Wege — Wort, Lichtbild, Musik usw. — etwa kürzer, besser und verständlicher machen läßt. So besagt das Augenblicksbild einer ruhenden Maschine (Diapositiv) in den meisten Fällen für ihre Gesamtanlage viel mehr als eine Kinoaufnahme, in der die großen, ganz äußerlichen, unruhigen Bewegungen eher stören. Um etwas klarzumachen, [Pg 27] ist die Kinematographie unter allen Umständen nur ein Hilfsmittel, und nicht das vollkommenste. Dessen muß sich der Aufnahmekünstler bei technischen Aufnahmen besonders bewußt sein und in der Beschränkung seine Meisterschaft suchen.

Alle kinematographischen Bilder, die nicht „Dramen“ u. dgl. Szenisches darstellen, führen auf dem Programm und in der Sprache der Kinofachleute den seltsamen Namen „Aktuelles“. Damit pflegt man in der Zeitungssprache Sachen zu benennen, die nur eine Bedeutung für den Augenblick haben, Tagesereignisse usw., die morgen vergessen sind, für „heute“ aber um so brennenderes Interesse haben. Die Kinoleute verstehen darunter aber nicht nur Tagesereignisse, wie Paraden, Besichtigungen, Morde, Unglücksfälle, oder die Stelle davon, „wo es gewesen ist“, Modeschöpfungen usw., sondern überhaupt alle „Natur-“, technischen, industriellen, gewerblichen, geographischen, ethnographischen, zoologischen, botanischen und sonstigen naturwissenschaftlichen Bilder, Sport- und Militärszenen usw. Diese Benennung, die die Verhältnisse, wie sie sein sollten, umdreht, ist bezeichnend für den Geist oder die Gedankenlosigkeit, die heute die kinematographische Erzeugung und Vorführung beherrscht. Denn „aktuelle“ reine Tagessachen sind doch in Wirklichkeit die szenischen Bilder, besonders die „Dramen“ und Possen, die eine Woche lang das künstlich aufgestachelte Interesse des Publikums reizen und danach weder mehr verlangt werden noch irgendwelchen Wert haben. Es sind Feuerwerke, sensationell, kostspielig, aber vergessen wie verpufft. Gerade die andern Aufnahmen aber, die in den Programmen wie in den Prospekten der Filmfirmen etwa ein Zehntel bis ein Achtel der Gesamtbilder ausmachen, gegen neun Zehntel bis sieben Achtel der „Dramen“, sind diejenigen, von denen selbst die geringsten, einigermaßen richtig behandelt, geradezu Ewigkeitswert haben würden — weil doch selbst die geringsten davon Dokumente von Wirklichkeiten sind. Es ist überaus bezeichnend, daß die Kinoleute gerade diese Bilder nur unter der in den meisten Fällen sogar unzutreffenden Etikette der „Aktualität“ in ihr Programm spärlich einzuschmuggeln wagen. Nur darin, daß sie wirklich oder angeblich an irgendein Tagesereignis anknüpfen, erblickt man ihren Wert, und nur darum setzt man sie den Leuten vor. Und wer diese Bilder ansieht, findet denn auch meistens: sie sind danach. Es sind zum großen Teile flüchtig und verständnislos aufgenommene Bilder, die dem Namen nach mit irgendeinem Tagesinteresse zusammenhängen. In Wirklichkeit sucht man oft vergebens nach dem tatsächlichen Zusammenhang, oder man findet ihn in einer lächerlichen [Pg 28] oder ärgerlichen Nebensache. Wohl das albernste dieser Art, worin sich aber das Kino auf den wenig entschuldbaren Vorgang gewisser illustrierter Blätter berufen kann — sind die Bilder zu solchen Ankündigungen wie: „Das große Eisenbahnunglück bei X.“, „Das Erdbeben zu Y.“ usw. Das Bild zeigt in Wirklichkeit nichts von diesen Ereignissen als ihre Nachwirkung, oder auch bloß den Ort, wo sie stattgefunden haben. Das wäre schon minder lächerlich, wenn es dementsprechend ehrlich angekündigt würde. Dann aber würde es allerdings wenig mehr „ziehen“, weil sich die Besucher mit Recht sagen würden, daß man sich eine tote Trümmerstätte — falls sie überhaupt Interesse biete — am wenigsten in einem Kinematographen ansehen wird.

Ähnlich oberflächlich und äußerlich ist das Verhältnis des Kinematographen zu andern Tagesereignissen — wie sich schon in der Auswahl kundtut. Was davon kinematographiert wird, ist fast ausnahmslos nur der mehr oder weniger glänzende Schaum des Tages. Aufzüge, Paraden, Fürstenbesuche, Begräbnisse, Rennen, Unglücksfälle — jede Woche aus einem andern Teile der Welt, und jede Woche dasselbe. Und immer aus all diesen Ereignissen, unter denen gewiß manches auch sein tieferes Interesse hat, die langweiligsten und von ihnen die nebensächlichsten Dinge ausgewählt. Gewiß, es interessiert uns, die Staatsoberhäupter mal zu sehen — aber es interessiert uns nicht im geringsten, immer wieder auch ihre Sonderzüge, geschmückte Bahnhöfe, wartende Frackmenschen, begleitende Uniformen zu sehen. Ja, wenn wir mit den bedeutendern darunter befindlichen Persönlichkeiten bekannt gemacht würden! Aber davon ist meist keine Rede. Oder wenn uns bei der Gelegenheit ein Einblick in fremde Länder und Großstädte, Volks- und Gesellschaftsszenen gegeben würde, wenn wir sähen, was derlei Dinge in London, Paris, Neuyork, Bombay, Yokohama, aber auch in den Dörfern oder Kleinstädten der Bretagne oder Schottlands von denen in Berlin oder Tangermünde unterscheidet! Aber gerade das wird uns ängstlich unterschlagen. Nur was sich an international gleichförmigen Untiefen an den großen, leicht zugänglichen Verkehrsorten ansammelt, zeigt uns der Kino. Das Bezeichnende, dauernd Wertvolle fehlt. Die Bilder sind von äußerst geringem aktuellen Wert, gerade weil der Sinn für den dauernden, geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Wert der Tagesereignisse fehlt.

Gerade hier liegt aber wieder einer der Schwerpunkte der Kinematographie versteckt, gerade hier harren ihrer die stolzesten und dankbarsten Aufgaben. Gerade hier vermag sie auch um künstlerischen Lorbeer zu ringen, den ihr keine andere Darstellungstechnik streitig machen kann.

Um Tagesaufnahmen dieser Art wertvoll zu gestalten, sie zu [Pg 29] künstlerischen Leistungen hohen Ranges zu erheben, muß man sie „sub specie aeternitatis“, „unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit“ oder doch wenigstens des spätern Geschichts- und Kulturgeschichtsschreibers zu sehen suchen. Da schmilzt das Pomphafteste und Glänzendste oft zu einem Nichts zusammen, und das Geringfügigste schwillt zu leuchtender Bedeutung. Was aber ist’s, das alle Dinge glänzend oder unscheinbar, zu geschichtlicher oder kulturgeschichtlicher Bedeutung erhebt? Ihre innere Wahrhaftigkeit, ihre Echtheit, Unmittelbarkeit, vermöge deren sie der Ausdruck der großen Gedanken, Gesinnungen und Interessen sind, die das Leben eines Volkes im öffentlichen und im häuslichen Kreise zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt ausmachen. Das Begräbnis eines großen Volksführers, der blumenbeladene Sarg, die schwarzen Pferde, der billig und geschmacklos verzierte Leichenwagen, die langen Reihen wandelnder Hüte und Schirme — was daran „Ausdruck“ einer Zeitströmung, was daran kulturgeschichtlich interessant ist, dafür genügt irgendein alltägliches Beispiel als Beitrag zu dem Stoffgebiet: Begräbnissitten bei den Deutschen des 20. Jahrhunderts. Wonach wird aber das Auge des Beschauers nach einigen Jahrhunderten einmal suchen? Nach Zeichen dessen, was echt hierin ist, nach mehr oder minder großem Ernst, innerer Ergriffenheit Beteiligter, vielleicht auch nach dem Auftauchen von Persönlichkeiten, die eine über ihre Zeit hinaus als wichtig empfundene Rolle spielen. Warum also lange Bilder von Sargträgern und Türöffnern, Droschken und Regenschirmreihen? Der Aufnehmende suche einen Platz, von dem aus vor allem Erkennbares zu erfassen ist, und wähle einige wenige, aber bezeichnende Szenen aus. Dasselbe bei Paraden, Prunkzügen, Fürsteneinholungen usw. Gewiß, es gibt da stets einiges brennend Interessante. Aber das, nur das muß aufs Bild kommen, das aber auch groß und deutlich, möglichst frei von störendem Beiwerk. Jede Gegenwart hat den Drang, ihre Lebenserscheinung durch Pomp und suggestives Beiwerk zu fälschen, das Echte und Ursprüngliche zu überdecken, den erwünschten Schein durch Gebärden und kostspielige Pracht übermächtig zu machen. Der Kinematograph ist nur ein Stümper, der darauf hereinfällt. Und vor allem: das dem Auge der Nachwelt zu erhaltende Leben beschränkt sich überhaupt nicht auf die Vorgänge, von denen die Zeitung unter „Politik“, „Lokalem“ oder „Vermischtem“ breit und wichtig berichtet. Schon unendlich viel wichtiger, weil ehrlicher, ist das ganz gewöhnliche, sich unbeachtet wähnende Alltagsleben. Haben nicht die Maler und Zeichner aller Zeiten sich heiß bemüht, gerade dies festzuhalten: das Leben des Alltags in Arbeit und Erholung, in Dorf und Stadt? Sitzt man nicht stundenlang an der Kreuzung zweier jener Großstadthauptstraßen, oder an einem Dampferlandeplatz, in einer Markthalle, vor einer[Pg 30] Schmiede oder dem Dampfkrahn in einem Hafen, um das „Leben und Treiben“ zu beobachten? Macht nicht jeder Neuankömmling in Berlin, London oder Paris ein oder mehreremal seine Fahrt auf dem Omnibusverdeck über das Meer des brandenden Lebens hinweg? Und nun stellen wir uns einmal vor: wir hätten heute ein Bild vom Töpfermarkt in Athen oder von der Promenade bei den Tuilerien zur Zeit von 1789 oder die Aufnahme einer stillen, sonnigen Stunde vor Goethes Gartenhäuschen bei Weimar. Ein paar Gestalten in der idyllischen Tracht jener Tage wandelten vorüber, und es käme vielleicht ein kleiner Mann daher, von seinen Hunden begleitet, und verschwände in jener umlaubten Tür — wir hätten einen Besuch des Großherzogs bei Goethe belauscht. Was wären wir wohl bereit, Eintritt zu zahlen, wenn wir so manchen Großen oder Kleinen, dessen Name heute unser Herz höher schwellen macht vor Ehrfurcht oder es durch seine Liebenswürdigkeit gefangen nimmt, sehen könnten? All jene Helden der Künste und Wissenschaften, der Arbeit und des Krieges, die zu ihrer Zeit doch nicht in Denkmals- oder Photographiepose, dafür aber echt und lebendig im Kulturrahmen ihrer Zeit wandelten?

Freilich, hier brennt’s uns allen auf den Lippen: ein Wachsfigurenkabinett der Vergangenheit würden wir keineswegs sehen wollen. Das, was solchen kinematographischen Bildern einzig und allein Wert verleihen würde, dann aber auch unausdenkbaren Wert, das wäre: ihre Echtheit. Ihre Ungewolltheit, das Fernsein jeder Pose und jedes Photographierbewußtseins. Das allein ist ja wieder die Stärke unserer Kunst, während Malerei und Photographie, Bühne und Geschichtsschreibung, Selbstbiographie und Memoirenliteratur in der Herausarbeitung feiner oder grober Pose doch unübertreffbar sind.

Hier erkennen wir eine weitere Grundforderung an den „Aktualitäten“-Kinematographen: belausche deine Opfer, photographiere sie, ohne daß sie es wissen. Wenn sie es wissen, sind sie alle aus ihrer eignen Haut heraus. Die einen schreiten, statt zu gehen, rollen die Augen und streichen den Schnurrbart, lächeln und winken — die andern sind nervös und finster, gereizt und ablehnend; und wenn einer sich noch so sehr bemüht, unbefangen zu bleiben, so wird’s doch um so mehr „gewollte Unbefangenheit“. Hat man Erlaubnis nötig, so hole man sie nachträglich ein. Wenn man vorher die Gelegenheiten genau studiert und nötigenfalls Mittelspersonen ins Vertrauen zieht, so gibt es Mittel genug, um dem Kinematographen ausgiebig zu erlauben, was sein gutes Recht, seine Kultur- und Geschmackspflicht ist: das unbefangene Leben zu belauschen.

Es erweitere also der Tageskinematographist sein Gebiet und fasse nicht nur die äußerlichsten Prunk- und Sensationsereignisse des Tages, die „Haupt- und Staatsaktionen, Unglücksfälle und Verbrechen“ [Pg 31] ins Auge, sondern auch das Leben von Künsten und Wissenschaften, Geschäft und Börse, Handel und Wandel, Sitten und Ideen. Das erfasse er so heimlich wie möglich da, wo es sich in packenden, lebensvollen Szenen verdichtet, und trete da nahe genug heran, um das auch auf den Film zu bekommen, worauf es ankommt: seelischen Gehalt und feinen Ausdruck. Er kinematographiere den „Zeitgeist“.

Aber, erwidert man mir, wir kinematographieren nicht für die Nachwelt, sondern für die Gegenwart. Die bezahlt uns bar; was nützen uns die Liebhaber und Interessenten nach hundert oder tausend Jahren?

Sie nützen uns. Sie lehren uns nicht nur, schärfen nicht nur unsern Blick für das, was nach Jahrhunderten „wissenschaftlich wertvoll“ sein wird, sondern damit zugleich für das heute wahrhaft Packende und Wirksame. Was macht uns denn unsern Alltag interessant? Das Alltägliche drin, was wir beständig sehen, was uns zum Gewohnten geworden ist? Nein: nichts als eben jene Züge, die die flüchtige Gegenwart zu einem Bestandteil des unaufhörlich unter ihr hinrauschenden Stromes der Geschichte und Kulturgeschichte machen. Wir selber sehen so nur hinein, wie man in das Plätschern auflaufender Wellen an einem Uferwinkel blickt. Erst dadurch, daß unsere Augen für das die Zeit Überdauernde in diesen Dingen geöffnet werden, erst dadurch, daß wir ihn mit den Augen unserer Nachfahren sehen lernen, wird unser Alltag uns zu einem Bilde von brennendem Interesse. Das eben muß der Kinematograph uns zeigen — dann dient er sich, indem er uns zu einem dankbaren Publikum macht. Indem sich der Aufnehmende in die Rolle des großzügigen Geschichtsschreibers für künftige Geschlechter denkt, wird er zum hinreißenden Schilderungskünstler für die Gegenwart.

Dann erweitert sich ihm auch sein Gebiet noch mehr. Unser öffentliches Leben, das so uniform scheint, zusammengesetzt aus Geschrei und Gebärden, die an allen Stellen des Erdballs gleich sind, wo sich „zivilisierte“ Menschen zusammengeballt haben, ist nur ein dünner Firnis über dem wirklichen, intimen Volksleben. Das gärt und wirrt darunter — ein unübersehbares Leben voller eigenartiger Sitten und Gebräuche, Trachten und Feste, uralter, oft zu unbewußt gewordenen Alltäglichkeiten erstarrter, seltsamer Überlieferungen voll einstiger tiefer Bedeutung. Da leben alle Zeitschichten der Kulturentwicklung von der germanischen Urzeit bis zur weltstädtischen Überfeinerung, von durchsichtiger Lasur überdeckt, auf den verschiedenen Bodenarten des Landes nebeneinander. Da haben alle einzelnen Berufe in Dorf und Stadt eine Menge Eigentümlichkeiten, aus alter oder neuerer Zeit stammend, die alle einst verschwinden werden. Die Tänze, die Familien-, Jahres- und Ortsfeste schälen sich, je mehr man sie in ihrer Unberührtheit aufsuchen[Pg 32] gelernt hat, immer reiner und glänzender in überlieferter Schönheit und altem Sinne unter Biergärten- und „Restaurant“-Betrieb heraus. Noch das Botenfuhrwerk zwischen Stadt und Land würde, getreulich kinematographiert, in seiner ausgeprägten Eigenart seltsam erscheinen, wie ein Bild aus einer andern Welt.

All diese Dinge, denen sich noch viele anreihen ließen, wären, verständnisvoll und mit künstlerischer Vollendung kinematographiert, im heutigen Kino von ebenso hinreißender Wirkung wie für eine Zukunft von oft unberechenbarem Werte. Künstlerisch vollendet würde auch darum schon ihr Wert steigen, weil dann, aber auch nur dann, Sammlungen und Archive, vor allem auch sammelnde Liebhaber, sie zu erwerben trachten würden. Denn daß ihr Sammelwert unbedingt steigen würde, das dürfte ja wohl keinem Zweifel unterliegen. Auch hier harrt der Kinematographie noch eine große, kaum im rohesten in Angriff genommene Aufgabe.

Was hier gesagt worden ist, gilt natürlich entsprechend für völkerkundliche (ethnographische) u. dgl. Aufnahmen in allen Landen. Das blöde „Aufnehmen“ des ersten besten, was dem Gesellschaftsreisenden an Sichbewegendem vor Augen kommt, hat da gar keinen Wert. Hier kommt in erhöhtem Grade noch die Kunst in Geltung, Aufnahmen ohne Wissen der Betreffenden zu machen oder aber — vielfach unvermeidbar — eine solche Anordnung zu treffen, daß die unbefangene Wirklichkeit aufs Bild kommt. Die allein hat Wert.

Was wir im bisherigen immer wieder betonen und im einzelnen deutlich zu machen bestrebt sein mußten: die Pflicht der Sachlichkeit, Deutlichkeit, Großzügigkeit, des Suchens nach dem geistigen Gehalt, dem „Bedeutenden“ in einem Vorgang, die Pflicht der vornehmen Selbstbeschränkung als Voraussetzung auch des künstlerischen Wertes aller Kinoaufnahmen — das gilt im selben Grade natürlich auch für die Menge der „naturwissenschaftlichen“ Filme. Und es ist für sie ebenso, wenn nicht noch mehr, nötig, an diese Forderungen zu erinnern. Was man in Kinos an geographischen, ethnographischen, zoologischen, botanischen usw. Bildern sieht, hat in den meisten Fällen — im Gegensatz zum hochpreisenden Titel — schon sachlich einen sehr geringen Wert. Es beunruhigt den Kenner und stößt ihn zuletzt ab, weil es selten oder nie Darstellungen dessen sind, was an dem Gegenstand für den Kenner und den denkenden Menschen das Wertvolle und Wesentliche ist — sondern irgendeine, vom Schiffbord oder der Heerstraße der Cook-Reisenden aus leicht „mitzunehmende“, sich bewegende Nebensache. Was hier zu fordern ist, worauf es ankommt, werden wir Gelegenheit haben, in einem andern Bändchen dieser Reihe darzustellen.[Pg 33] Jetzt wollen wir diesen Punkt verlassen und uns dem zuwenden, was wohl den reizvollsten Gegenstand der Kinematographie ausmacht, worin sie ihre mächtigsten künstlerischen Wirkungen zu erzielen vermag: der Darstellung der Schönheit der natürlichen Bewegung an sich.

Ja, das ist ja das Eigenste unserer Kunst: die Bewegung der Dinge in ihrem vollen Reichtum und ihrer unverfälschten, unbefangenen Schönheit bildlich festzuhalten! Das ist ja das unerhörte Können in der Hand des menschlichen Geschlechtes von nun an: dieses Alles-, Echt- und Lebendig-Malen! Dies das verheißungsvolle, sinn-, herz- und hirnbildende: Millionen die Augen öffnen zu helfen, ihrem Gemüt nahe zu bringen diese unerschöpfliche Schönheit des Alltäglichen um uns: dies millionenfache Leben und Sichregen in Form und Farbe, Licht und Linie, dies Schwellen und Breiten, Hasten und Flimmern, das erschütternd Große und das nervbebende Kleine! Was für ein Feld eröffnet sich da dem Aufnahmekünstler, zu sehen, zu wählen, zu verkünden, zu begeistern! Wenn das Leben eines Michelangelo nicht reicht, um die Fülle des Formenspiels auf dem menschlichen Körper zu fassen, wenn Max Liebermann nie auslernen wird, das Spiel von Licht und Farbe auf Kohlfeldern und badenden Knaben nachzutasten — wird es künftig die nicht zu erschöpfende Lebensaufgabe von Generationen von Kamerakünstlern sein, die Schönheit der natürlichen Bewegung auf dem Filmbande zu fangen und zu entwickeln. Um so weniger können wir hoffen, mit der Feder irgendetwas mehr davon zu geben, als den Weg zu zeigen, um auch auf diesem Gebiete vom Pfuschen und Patzen, vom Kleben am Stoff und an der „Sensation“ zum künstlerischen Schaffen zu gelangen. Als ein Haupthindernis für das bisherige Gedeihen dieses Zweiges der Kinokunst muß das Vorurteil bezeichnet werden, daß reine Naturaufnahmen „erfahrungsgemäß“ „unser Publikum“ nicht interessieren. Dem können wir hier nur entgegensetzen: „Erfahrungen“ in dieser Frage gibt es außerordentlich wenige, und diese wenigen beweisen das Gegenteil. Wo wirklich — sei es durch die ausnahmsweise kostspielige und mühsame Bemühung eines Begeisterten, sei es als mit-„untergelaufenes“ Endchen Film etwa in einem in freier Natur gestellten Schauspiel — Zuschauer einmal Gelegenheit hatten, Naturaufnahmen, die die „Schönheit der natürlichen Bewegung an sich“ darstellen, zu sehen, da habe ich stets nur Ausrufe des Entzückens, bei einigermaßen zulänglicher Dauer jubelnde Begeisterung bemerkt. Dafür hat jedermann Sinn — nicht nur „Gebildete“, sondern ebenso Bauern, Arbeiter, Kinder und Dienstmädchen. Allerdings liegt es auch an der Vorführung, d. h. der Programmzusammenstellung. Ein Film voll feiner Schönheit darf nicht von vor- und nachkommenden „Radau“-Bildern [Pg 34] totgemacht werden. Er muß sich auswirken können. Von dem hierzu Nötigen sprechen wir später.