Das 1000 jährige Reich der Maschinen.

Von Hudson Maxim.

Unter Mitwirkung von: Hermann Bahr, Eduard Bernstein, B. Björnson, Hofrat Max Burckhard, Dora Dyx, Alexander von Gleichen-Rußwurm, Professor Dr. Everard Hustler, Baronin von Hutten, Ellen Key, Dr. Wilhelm Kienzl, Cesare Lombroso, Reg.-Rat Martin, Hudson Maxim, Dr. Karl Peters, Prof. Garrett P. Serviss, Robert Sloss, Jehan van der Straaten, Bertha Baronin von Suttner, Fred. Walworth Brown.

Herausgegeben von Arthur Brehmer.

Mit Illustrationen von Ernst Lübbert.

Verlagsanstalt Buntdruck G. m. b. H.

Berlin SW. 68.

Seit je war es das grosse Sehnen der Menschheit, von der Zukunft den Schleier zu heben und einen Blick in die Zeiten zu tun, die kommen werden, wenn wir nicht mehr sind. Propheten und Seher sind uns erstanden, falsche und echte; Träumer und Wisser. Männer, die selbst den Keim mit gelegt haben zu dem, was werden wird, und die gestützt auf das, was jetzt schon erreicht ist, und was uns die Jahrhunderte brachten, in klarer, logischer, wissenschaftlich unanfechtbarer Folgerung, das Bild der Welt zu entwerfen vermögen, das die kommenden Zeiten uns zeichnet. Und dieses Bild ist so grosser Verheissungen voll, daß diese uns oft anmuten gleich Märchen, und doch ist in unserer alles überholenden Zeit vieles von dem, was uns am märchenhaftesten scheint, seit der kurzen Spanne Zeit, die vergangen ist, seit es geschrieben, doch schon zur Wahrheit geworden. Dadurch aber erhält das, was uns als in der Zukunft liegend noch weiter geschildert wird, doppelten Wert.

Der Verlag.

Das 1000 jährige Reich der Maschinen.

Von Hudson Maxim.

Könnten wir durch den weiten Weltenraum mit einer ausreichend

großen Geschwindigkeit fliegen, so würden wir die

Strahlen des von unserer Erde vor tausend und abertausend

Jahren ausgegangenen Lichtes überholen; und hätten wir unendlich

weitblickende Augen, so könnten wir, während wir dahinfliegen, zurückschauen

und könnten die ganze Geschichte unserer Erde sich wieder vor

unseren Augen abwickeln sehen. Wir würden den Menschen wieder

zu dem affenähnlichen Geschöpfe werden sehen und würden schließlich

sehen, wie er und alle andern lebenden Wesen wieder zu dem Urtierchen

wird, das in dem azoischen Meere mit aufging.

Könnten wir durch den weiten Weltenraum mit einer ausreichend

großen Geschwindigkeit fliegen, so würden wir die

Strahlen des von unserer Erde vor tausend und abertausend

Jahren ausgegangenen Lichtes überholen; und hätten wir unendlich

weitblickende Augen, so könnten wir, während wir dahinfliegen, zurückschauen

und könnten die ganze Geschichte unserer Erde sich wieder vor

unseren Augen abwickeln sehen. Wir würden den Menschen wieder

zu dem affenähnlichen Geschöpfe werden sehen und würden schließlich

sehen, wie er und alle andern lebenden Wesen wieder zu dem Urtierchen

wird, das in dem azoischen Meere mit aufging.

Was für eine Wunderwelt aber würde sich uns erst erschließen, könnten wir uns auf ähnliche Weise Flügel nehmen und der Zukunft entgegeneilen, um dem Menschen auf seiner aufstrebenden Bahn zu folgen, bis er den Höhepunkt allen physischen, intellektuellen und ethischen Lebens erreicht haben wird, von dem aus der dann auf uns, seine Vorfahren, mit demselben staunenden Blick zurückschauen wird, der uns bewegt, wenn wir die Spur unseres Aufstieges bis zu dem Ursprung des Menschen verfolgen. Denn wenn wir der irdischen Entwicklung immer weiter und weiter nachgehen würden, dann würden wir sehen, wie die Sonne sich nach und nach abkühlt und wie sie ihr Licht verliert und es auch uns damit nimmt, und wir würden das seltsame Schauspiel vor uns sehen, daß die ausgetrocknete Erde gierig die Seen aufschluckt und aufsaugt, und daß der Mensch wieder gezwungen wird, ein Höhlenbewohner zu werden, der ebenso nach Wasser gräbt, wie wir jetzt nach Gold. Denn das Wasser wird seltener und kostbarer sein als jetzt das Gold ist.

Kein Mensch ist imstande, die Zukunft voraus zu verkünden, es sei denn, daß er dies aus der Kenntnis der Gegenwart heraus tut — dann aber muß eben das, was er voraussagt, notgedrungen das ideelle Resultat sein, das sich aus den gegenwärtigen Strömungen, Errungenschaften und Entwicklungsphasen ergibt. Es kann naturgemäß keine Wirkung ohne Ursache geben, und widerum keine Ursache, die nicht an sich wieder eine Wirkung einer vorhergegangenen Ursache ist. Jede Wirkung ist im ewigen Kreislauf Ursache zu anderen Wirkungen, die ihr wieder genau gleich sind. Es kann deshalb in der Natur keine Wirkungen mehr geben, die nicht den veranlassenden Ursachen gleichen.

Jedes vorhandene Atom folgt einer mathematisch genauen Bahn, die sicher durch die von allen anderen bestehenden Atomen ausgeübten Kräfte genau ebenso bestimmt ist, wie ein Stern nicht gehen kann, wohin er will, sondern seiner vorgeschriebenen Himmelsbahn folgen muß. Wir wissen daher, daß die Summe aller Kräfte der gesamten Natur bis zum gegenwärtigen Augenblick genau der Summe der gesamten Kräfte gleich ist, die von den Atomen unter sich auf einander ausgeübt werden. Und deshalb wissen wir auch, daß alle Ereignisse der Geschichte, alle Himmelserscheinungen, alle Produkte der organischen und anorganischen, der beseelten und unbeseelten Natur die ganze Zeit hindurch genau diejenigen gewesen sind, die der Summe der vereinten Kräfte aller vorhandenen und auf einander wirkenden Atome entsprechen.

In der Natur gibt es keinen Zufall. Es gibt kein derartiges Ding, wie Glück oder Gelegenheit. Unser Leben stellt nur ein ganz geringes Teilchen der großen kosmischen Entwicklung dar, und sogar unser freier Wille ist vorausbestimmt, gerade so zu wollen und nicht anders wie er will; denn wir können, wenn keine Ursache zum Wollen da ist, ebenso wenig wollen, wie eine Sonne von ihrer Bahn abgelenkt werden kann, wenn keine Ablenkungsursache da ist.

Hätten wir, die wir auf der Schwelle alles dessen, was kommen wird, stehen, von allen jetzt wirkenden Ursachen genaue Kenntnis, und würden wir ihre Kraft und die Richtung kennen, in der sie sich äußern, dann würden wir einen weitreichenden Ausblick in die Zukunft haben. Da aber unser Wissen, so groß es auch ist, nur gering ist, und da unsere Kräfte beschränkt sind, so können wir weiter nichts tun, als allgemeine Betrachtungen anstellen, die auf dem, was wir wissen, aufgebaut sind.

Es gibt mancherlei, was wir trotz unserer Unzulänglichkeit bis zu einem gewissen Grade sicher voraussagen können. Man kann zum Beispiel sicher vorhersagen, daß das menschliche Vorwärtsstreben von jetzt ab weit schneller von statten gehen wird, als es jemals bisher der Fall gewesen ist, und daß vermutlich das Jahrtausend der ideellen Vollendung nicht mehr so fern sein kann, wie unsere Zeit dies anzunehmen gewohnt war.

Die Gegenwart ist ein Zeitalter mechanischer und chemischer Entdeckungen und Erfindungen. Sie ist eine wissenschaftliche Epoche und eine Periode materieller Vollendung; ihr aber wird eine soziologische Zeit folgen, eine Aera der ethischen und philosophischen Vollendung und der Entwicklung einer höheren psychischen Kultur — kurz eine Reife der geistigen und moralischen Eigenschaften, die zu höchster Blüte gelangen werden.

Schon in der gegenwärtigen Zeit stehen wir, vom menschlichen Gesichtspunkte aus betrachtet, auf einer ganz beträchtlich höheren Stufe als die Alten. In den alten Zeiten gab es keine Anerkennung von Dingen, wie beispielsweise unsere unveräußerlichen Menschenrechte es sind; und ein Volk, in dessen Macht es stand, ein anderes mit Erfolg zu berauben oder zu unterjochen, hielt es für eine Dummheit, ja für eine Schmach, es nicht zu tun und es nicht zu berauben und nicht in die Sklaverei schleppen.

Als Julius Cäsar über das Lager der Germanen herfiel, während die Friedensverhandlungen schwebten, und er sie überraschte und in ein paar Stunden zweihundertundfünfzigtausend Männer, Weiber und Kinder erschlug, da hielt man das für ein Meisterstück echt römischer Politik; denn die Römer ersahen ja für sich von seiten dieser Germanen gar keinen Nutzen.

Eine der größten Segnungen der modernen Zivilisation ist aber die Erweiterung der menschlichen Nutzbarkeit. Und man würde es heutzutage nicht nur als eine Grausamkeit, sondern geradezu als eine unverantwortliche Verschwendung an Menschenleben ansehen, wenn jemand über ein benachbartes Volk herfallen und es bis auf den letzten Mann niedermetzeln wollte.

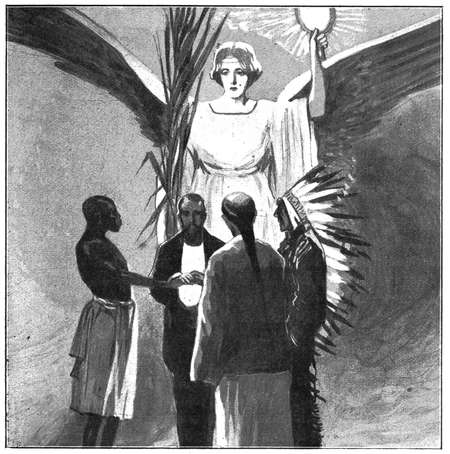

Es ist eben glücklicherweise ein wachsendes Verständnis dafür da, daß die Welt, die wir bewohnen, nur ein einziges großes, einheitliches Vaterland ist. Der Patriotismus wagt sich jetzt schon über die nationalen Grenzlinien hinaus. Ein zunehmender Geist internationaler Verbrüderung ist vorhanden, und eine immer allgemeiner werdende Erkenntnis bricht sich Bahn, daß ja doch im Grunde alle Menschen an einer gemeinsamen Tafel essen und an einem gemeinschaftlichen Herdfeuer sitzen. Und sagen wir’s uns doch selbst, erfreut man sich der Wärme eines Feuers nicht mehr, wenn man auch andere sich mit daran wärmen läßt, und wenn man sie nicht auf Kosten jener anderen, die in der Kälte stehen und frieren müssen, für sich monopolisiert und mit Beschlag belegt?

Die Hälfte eines Bissens, von dem man anderen abgibt, schmeckt tausendmal besser als der ganze Bissen, den man ungeteilt selber genießt. Nur die volle Gegenseitigkeit im Genuß des Besitzes gibt diesem seinen Wert.

Carnegie bringt Hunderte von Bibliotheken in dem großen Hause „Welt“ unter, das er mit der Menschheit bewohnt. J. P. Morgan hängt an die Mauern dieses Hauses lauter Bilder, die er den Museen seines Landes schenkt. Rockefeller gibt Millionen aus, um seinen Einfluß zu vergrößern und sich in der Welt Anerkennung zu verschaffen, in der ja auch er und seine Kinder leben müssen. Menschenfreunde aller Art spenden jährlich große Summen für die Ausgestaltung der Städte und machen sie dadurch nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst reizvoller und schöner.

Ein großer französischer Philosoph sagte einst mit Recht: „Alles Gesetz, alle Philosophie und alle Weisheit hängen nur von der Anwendung folgender Grundsätze ab: Mäßige Dich. Erziehe Dich und lebe für Deine Mitmenschen, auf daß auch sie für Dich leben.“ Und der, der nach diesen Gesichtspunkten lebt, ist sicherlich der tüchtigste Geschäftsmann.

Es gibt keinen allgemeiner verbreiteten Fehler, als den, zu glauben, daß Selbstlosigkeit und Nächstenliebe eine bloße Gefühlssache seien. Nein, sie haben eine recht große praktische, ich möchte sagen geschäftliche Seite, eine Seite, die ein klein wenig von kühler, berechnender Politik an sich hat. Gänzliche Selbstlosigkeit und vollkommene Nächstenliebe führen zu einem gemeinsamen Ziel, an welchem das Leben in der Formel einer Gleichung steht: hier ich — dort die anderen, und ich und die anderen sind gleich.

Wenn es zwei Menschen gäbe, die beide mit demselben Wissen, derselben Klugheit und demselben Können ihren Weg gehen, von denen aber der eine von ausschließlich selbstischen Motiven getrieben wird, während der andere von rein menschenfreundlichen Beweggründen ausgehen würde, so würde der eine, Anderen durch seinen eigenen Selbstdienst, der andere aber sich selber dadurch dienen, daß er den Anderen einen Dienst erwiesen hat. Der Altruist würde es für nötig halten, sich selber im Interesse der anderen zu erhalten, der Egoist aber würde finden, daß er die anderen in seinem Interesse erhalten müsse.

Wenn wir — um ein Beispiel anzuführen — einen Zustand so großer mechanischer und wissenschaftlicher Vollendung annehmen könnten, daß alles, was wir wollen und brauchen, durch den bloßen Druck auf einen Knopf herbeigeschafft werden könnte — nur unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Sympathie und unsere Liebe nicht, dann würde es keinen Platz auf der Welt geben, der nicht einem Gefängnisse gliche, denn jedes Glücksempfinden würde uns fehlen, und wir würden alle Qualen durchmachen, die der Sträfling in der Einzelhaft durchmacht. Ja, das würden wir, denn so sehr sind wir auch in seelischer Hinsicht aufeinander angewiesen.

Der erste Schritt, den man beim Herannahen des tausendjährigen Reiches[1] unternehmen muß, ist der, den großen menschlichen Entwicklungsgang den tausendfältigen Möglichkeiten desselben anzupassen. Es kann kein tausendjähriges Reich, d. h. keinen Weg, ein vollkommenes Gemeinwesen zu schaffen, geben, ehe nicht das Unkraut aus dem großen Garten der Menschheit ausgejätet ist, dieses Unkraut, das jetzt in dem Gewächshaus unserer ungezähmten Leidenschaften wild emporwuchert, in dem es mit Gift befruchtet und mit Alkohol getränkt wird.

Gerade so, wie, sich Amerika das Recht vorbehalten hat, nur die Einwanderer aufzunehmen, die ganz bestimmten Bedingungen entsprechen, und die sie geeignet machen, in der neuen Heimat zu wohnen und ihr Blut mit den bisherigen Bürgern zu mischen, ebenso hat auch die Menschheit das Recht, zu bestimmen, was für ein Blut sie auch fernerhin in dem großen Menschenstrom fließen lassen will, und wir werden zweifellos auch bald dazu kommen, dieses unser Recht auszuüben und den Menschen aufzuzwingen. Damit, daß wir einen Missetäter bestrafen und ihn dann wieder freilassen, ist für die Menschheit gar nichts gewonnen. Wir müssen ihn vor allem vollständig isolieren. Der Verbrecher wird künftig wie ein Aussätziger behandelt werden; kein Mensch wird aber fernerhin daran denken, wegen Diebstahls oder Mordes Strafen zu verhängen, so wie wir ja auch auf Wahnsinn und Pocken keine Strafen ausgesetzt haben. Und gerade dadurch wird die Allgemeinheit viel wirksamer vor Verbrechen geschützt sein, als es jetzt der Fall ist. Die Unwissenheit des Barbarentums verleitet uns noch immer dazu, Menschen wegen irdischer Vergehen einzukerkern, die zu begehen sie direkt gezwungen waren, da der ganze Impuls ihrer Seele sie zum Verbrechen trieb. Das zu tun, ist ebenso unklug, wie wenn wir einen Aussätzigen absperren, sobald sich das erste Anzeichen seiner Krankheit zeigt, um ihn dann aber wieder freizulassen und ihm Gelegenheit zu geben, sich unter die Menge zu mischen und andere anzustecken, worauf wir ihn abermals einsperren und wieder in Freiheit setzen, und ihn dadurch immer wieder befähigen, die Krankheit in immer weitere Kreise zu tragen.

Das Allheilmittel gegen die Verbrecher wird künftig in der Schaffung einer großen Reservation für die Aufnahme und Absonderung des Abschaums der menschlichen Gesellschaft bestehen. Diese Institution wird eine nationale Einrichtung werden. Sie wird nicht irgend einem der uns jetzt bekannten Gefängnisse gleichen, weil Güte und Mitleid ihre milden Wärterinnen sein werden. Ein großes Stück fruchtbaren Landes wird abgesteckt werden. Daraus wird ein ungeheurer Garten oder Park geschaffen werden, in welchem Hunderte von kleinen Farmen und Häuschen verteilt sein werden. Auch Städte mit schönen Wohnhäusern, mit Schulen und Bildungsanstalten, mit Klubs, Büchereien und Kunstgalerien wird es hier geben — kurz: jeder Fortschritt, der dem Kulturvolke jener kommenden Zeit gegeben wird, wird auch den Einwohnern der großen Kolonie psychischer Kranken zugute kommen. Nur eine einzige Einschränkung aber wird es geben, die nämlich, daß das Leben all derer, die in diesen großen Garten einziehen werden, keine Nachfolge finden wird. Keine Töchter und keine Söhne werden vorhanden sein, um das Eigentum des dahingegangenen Fabrikanten, Haus- oder Grundbesitzers zu erben; denn alles Eigentum wird dem Gemeinwesen gehören, und bei dem Tode eines Insassen wird das Besitztum, welches er inne hatte, an das Gemeinwesen zurückfallen, um anderen Sündern, die aus der Außenwelt angelangt sind, zugewiesen zu werden. Sündern, denen auch nur erlaubt sein wird, ihr Dasein in Ruhe zu vollenden, deren Geschlecht aber untergehen und nicht wie bisher, das sich forterbende Stigma verbrecherischer Neigungen mit sich einhertragen wird.

— — —

Der Mensch ist ein kriegerisches Geschöpf. Das erste Dämmern der Sonne unserer Kultur brach durch eine Kriegswolke hindurch, und alles Licht, das sie bisher auf die Menschheit herniedergeschickt hat, gelangte nur durch einige wenige Risse in diesen Kriegeswolken zu uns. Die Geschichte aller Nationen ist die Geschichte von Kriegen; aber während sich Armeen von Männern gegenseitig bekämpften und mit der Axt niederschlugen, gab es in den Reihen der Kämpfenden selbst viel tödlichere Feinde, als ihre Schwerter und Waffen es waren.

In jedem Kriege kommen auf jeden einzelnen in der Schlacht Gefallenen Dutzende anderer, die Krankheit und Pestilenz dahingerafft haben. In den Kriegeswolken, die den Kampf mit den Krankheitskeimen aufnehmen, gibt es eben keine Risse. Da herrscht ein beständiger blutiger, immer weiter um sich greifender Krieg. Die schöne, reizende Tochter, in deren Gesicht Gesundheit und Glück lächeln, küßt einen Spielgefährten, an dessen Lippen die Bazillen der Tuberkulose haften, und fällt der schrecklichen Krankheit zum Opfer, und bei Diphtheritis, bei Scharlachfieber, Typhus und jeder anderen unserer zahlreichen ansteckenden Krankheiten droht ihr die Gefahr, selbst krank zu werden, ebenso oder noch mehr.

Wir haben noch keine Waffen, mit denen wir diesen Feind angreifen könnten. Wir müssen noch immer als hilflose Zuschauer zusehen, wie unsere Lieben von den mikroskopisch-kleinen Gegnern des Lebens unerbittlich dem Sensenmann überantwortet werden. Allerdings haben wir ein paar Gegenmittel gefunden; einige neue Behandlungsmethoden sind da und das Messer des Chirurgen. Die helfen aber leider nur wenig. Aus diesem Grunde haben wir eine immerwirkende Heilkraft auf das dringendste nötig. Eine Heilkraft, die alles zerstört, was unser Leben gefährdet, und alles erhält, was unserem Leben notwendig ist.

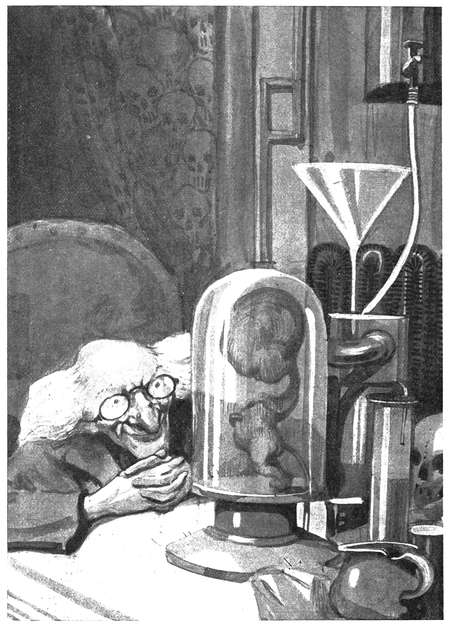

Mit anderen Worten: wir bedürfen der Entdeckung eines elektrochemischen Prozesses, durch welchen die Krankheitskeime im Gewebe, in der Lymphe und im Blute getötet werden, ohne den Zellen des lebendigen Körpers Schaden zu tun. Und daß dieses Problem wirklich gelöst werde, gehört zu den aussichtsreichsten Verheißungen der allernächsten Zukunft. Dann wird jedes Opfer jeder wie immer gearteten Krankheit in einem einzigen Tage wieder hergestellt werden können, und jede Krankheit wird mit einem Schlage verschwinden. Der aber, der dieses Problem endgültig lösen wird, wird der größte Wohltäter des Menschengeschlechts werden, größer als die Weltgeschichte jemals einen gehabt hat oder je wieder haben wird. Für einen anderen neben ihm ist kein zweiter Platz mehr vorhanden.

Chemiker, Elektriker und Physiker sollten dieser Aufgabe die ernsteste Beachtung schenken und tun es wohl auch, und ich möchte ihnen da gleich folgenden Wink geben, der ihnen möglicherweise von Nutzen sein könnte:

Seit geraumer Zeit ist es bekannt, daß, wenn man ein Diaphragma in einen Elektrolyten bringt und einen elektrischen Strom von ausreichenden Volts hindurchschickt, der Inhalt der einen Elektrodenkammer solange durch das Diaphragma hindurch in die andere eingepreßt wird, bis sich ein gewisser Druckunterschied zwischen den Lösungen der beiden Kammern eingestellt hat. Diesen Vorgang nennt man Elektro-Osmose oder Kataphorese. Gerber verwenden Elektro-Osmose beim Gerben von Häuten, indem sie eine Gerblösung auf das Fell einwirken lassen; sie sparen auf diese Weise viel Zeit und viel Geld.

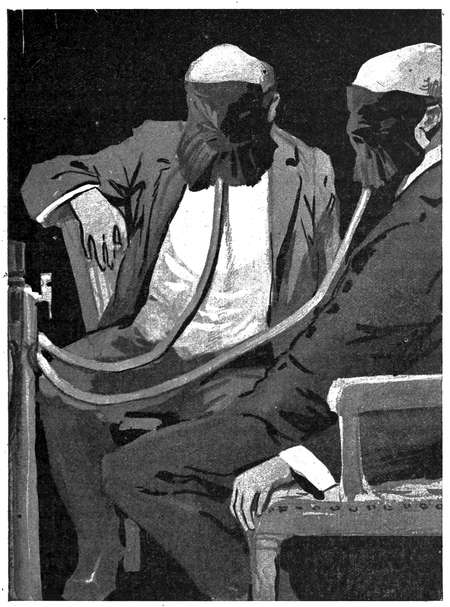

Meine Anregung geht nun dahin, den ganzen menschlichen Körper als einen Teil des Diaphragmas in der Elektro-Osmose oder Kataphorese zu verwenden und so heilkräftige bezw. Krankheitskeime zerstörende Chemikalien in und durch das Hautgewebe, die Lymphe und das Blut zu pressen. Könnte nicht zum Beispiel, wenn der menschliche Körper einen Teil einer solchen Scheidewand darstellen müßte, eine Chlorlösung in die eine der Kammern gegossen und ein derartig starker elektrischer Strom hindurch geschickt werden, daß das Chlor in und durch das menschliche Zellengewebe, die Lymphe und das Blut gepreßt würde, wodurch alle Krankheitskeime zerstört werden müßten, ohne daß dadurch die Gewebe und die flüssigen Stoffe des Körpers auch nur im geringsten in Mitleidenschaft gezogen würden?

Chlor ist nämlich eines der stärksten und wundervollsten Desinfektionsmittel, das unsere Wissenschaft kennt; von ihm genügt eine weit schwächere Lösung als von den meisten anderen, unsere Krankheitskeime zerstörenden Chemikalien, wie zum Beispiel Karbolsäure (Phenol), Aetzsublimat und übermangansaures Kali. Wenn die Bandagen einer frischen Wunde sofort mit einer schwachen Chlorlösung, die ein wenig mit gewöhnlichem Kochsalz gemengt ist, angefeuchtet und feucht gehalten werden, so vernarbt die Wunde fast immer ohne jede Eiterung und hinterläßt keinerlei Schmerzhaftigkeit an der betreffenden Stelle. Das ist doch ein augenscheinlicher Beweis dafür, daß eine ausreichend starke Chlorlösung angewendet werden darf, um infizierende Krankheitskeime zu töten, ohne die Zellengewebe des menschlichen Körpers in Mitleidenschaft zu ziehen.

Der menschliche Organismus ist gleichsam eine komplizierte Maschine. Er ist eine Art elektrischer Generator. Sein Blut ist alkalisch, während die Lymphe oder der Körpersaft seines Fleisches sauer ist; beide sind durch eine undurchdringliche Membran von einander getrennt, so daß ein Mensch wohl an einer Erkrankung des Blutes leiden kann, ohne dabei kranke Lymphgefäße haben zu müssen. Umgekehrt können wieder seine Lymphgefäße erkrankt sein, wie dies beispielsweise bei der Tuberkulose der Lymphgefäße, die wir unter den Namen Skrofulose kennen, der Fall ist, ohne daß er an Tuberkulose des Blutes erkrankt zu sein braucht. Um daher jeden Krankheitskeim in der Lymphe und im Blut, in den Knochen und in den Muskeln sicher zu zerstören, wäre es notwendig, den ganzen Körper einheitlich mit einem Desinfektionsmittel zu durchdringen.

Und das zu erreichen, das muß das Ziel der desinfizierenden Elektro-Osmose sein. Ein Ziel, dem wir — ich wiederhole es — heute schon nahe sind.

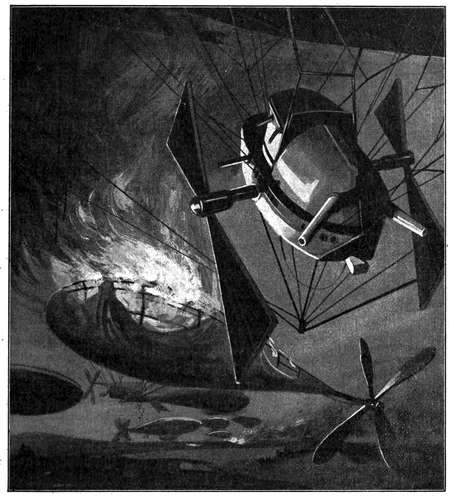

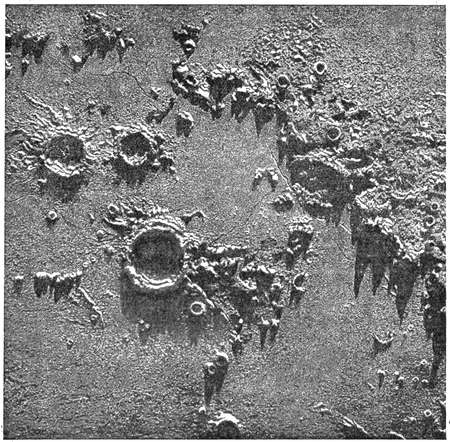

Die Eroberung der Luft, die zu verwirklichen wir jetzt schon beginnen, ist eine der großen Errungenschaften, die dem „tausendjährigen Reich“ ganz besonders zu statten kommen werden. Alles, was uns das Reisen, den Verkehr und Transport zu erleichtern geschaffen ist, verringert für uns die Entfernungen, bringt uns das bisher Ferne näher und näher und macht uns den Fremden und Ausländern förmlich zum Landsmann, zum Nachbar und Freunde.

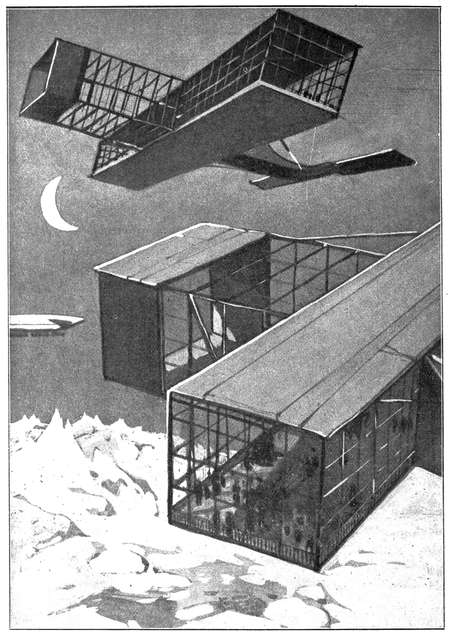

Der Mechaniker Fulton[2] lehrte uns, wie wir dem Orkan trotzen und den Ozean zu unserem Fahrwasser machen können. Morse machte die Elektrizität zu unserem Sendboten, bei dem Zeit und Raum bei der Beförderung von Nachrichten keine Rolle mehr spielen, und Alexander Graham Bell stellt uns den Fernhörer auf unseren Schreibtisch, so daß wir damit der Kunde aus aller Welt lauschen können. Jetzt, durch das Erscheinen der Flugmaschine, werden wir bald die irdische Landstraße verlassen und uns auf der unbegrenzten Himmelsbahn ergehen können. Bald werden wir unsere Luftautomobile haben und damit den sibirischen Himmel und die arktische Wüste durchkreuzen, und wir werden der Fata Morgana über die dürre Wüste hin nachjagen, wie wenn wir jetzt eine alltägliche Reise in ein benachbartes Land oder Städtchen machen.

Es gibt ein Problem, welches der Mensch bald zu lösen genötigt sein wird; denn von dessen Lösung hängt die Möglichkeit eines andauernden menschlichen Fortschrittes und einer fortschreitenden Zivilisation vollständig ab. Wir müssen einen Vorrat von Wärme und Kraft haben, der sowohl unerschöpflich in der Quantität, als auch billig in der Gewinnung ist. Ist erst diese Aufgabe gelöst, dann ist der menschliche Emporstieg sehr leicht.

Bald werden wir unsere Luftautomobile haben und damit den sibirischen Himmel durchkreuzen.

Hätten wir eine Maschine, mittels welcher wir die in der Kohle schlummernden Kräfte ebenso vollständig ausnützen könnten, wie die Seemöwe den Kohlenstoff ausnutzt, den sie aus ihren Nährstoffen zieht, so würden wir aus unserem Feuerungsmaterial das Zehnfache der Kraft herausholen können, die wir jetzt brauchen, um die Räder unserer Maschinen zu drehen. Aber selbst wenn wir imstande wären, eine solche Maschine zu erfinden, so würde uns das doch noch lange nicht genügen, um unseren Bedarf auch für die Zukunft zu decken; denn die großen Kohlenlager der Erde könnten ja doch nur noch ein paar Jahrhunderte vorhalten. Bei dem jetzigen Stande des Kohlenverbrauchs werden alle jene großen Kohlenlager, welche die Sonne in der Kohlenzeit für uns angelegt hat, binnen wenigen Generationen aufgebraucht sein.

Aber nicht die Gefahr des Kohlenmangels allein droht uns, wir werden auch, wie es Lord Kelvin prophezeit hat, unsere Luft dabei völlig verbrannt haben; denn jede Tonne Kohle, die von uns verbraucht wird, macht 12 Tonnen Luft zum Atmen untauglich, so daß, wenn wir selbst hinreichend Kohle auf ganz unbegrenzte Zeit hätten, wir doch nicht genug Sauerstoff in der Luft vorrätig fänden, um sie zu verbrennen; denn die Luft würde schon bis zum Ersticken mit Kohlensäure angefüllt sein.

Möglicherweise erfinden wir eine Art Motor, der die Wärme nutzbar machen kann, die von den Sonnenstrahlen ausgeht. Man schätzt den Totalwert der Energie, welche die Erde von der Sonne empfängt, als gleichwertig mit der, die von einem Wasserfalle entwickelt werden würde, der, wenn er dem Niagarafall an Mächtigkeit gliche, 75000 englische Meilen breit sein müßte, breit genug also, um die Erde dreimal damit zu umspannen. Die ungeheuere Kraft verteilt sich aber auf eine riesige Ausdehnung, daß die Schwierigkeit nur darin liegt, sie zu konzentrieren. Freilich ist die Wasserkraft selbst nichts anderes als eine indirekte Ausnutzung der Sonnenwärme. Aber würden wir auch wirklich jeden Strom, jeden Wasserfall und jeden Wasserlauf bis zu seiner höchsten Möglichkeit ausnutzen, so würde die also gewonnene Kraft doch nicht mehr ausreichen, den menschlichen Bedürfnissen zu genügen.

Die Entdeckung der strahlenden Materie hat uns eine ganz neue Perspektive und so wunderbare Möglichkeiten eröffnet, daß wir mit unserem gegenwärtigen Wissen kaum wagen können, an deren doch so zweifellose Verwirklichung auch nur zu glauben. Wir haben gefunden, daß die der Materie innewohnenden Molekularkräfte so über jeden irdischen Begriff hinausgehen, daß, wenn es uns jemals gelingen sollte, sie dem menschlichen Gebrauch dienstbar zu machen, wir bis in alle Ewigkeit hinein die Welt damit erleuchten, erwärmen und befahren könnten.

Jedes Molekül der Materie ist aus einer großen Anzahl kleiner Partikelchen zusammengesetzt, die wir Atome nennen; diese Atome aber bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 100000 englischen Meilen in der Sekunde — d. i. mit mehr als der Hälfte der Geschwindigkeit des Lichts. Ins gewandte Technische übersetzt, heißt das aber nichts anderes, als daß in jedem Pfund wägbarer Substanz eine Kraftmenge vorhanden ist, die genügen würde, ein einpfündiges Projektil mit einer Geschwindigkeit von 100000 englischen Meilen in der Sekunde hinausschleudern zu können!

Die Erfüllung jedes menschlichen Erfordernisses hängt lediglich mit Wärme und Kraft zusammen, und wenn Wärme und Kraft so billig zu haben sein werden, dann wird die Erde nichts als ein Spielplatz sein und jedes Land und jedes Meer wird unter der Hand des Menschen und der Führung des menschlichen Hirns pulsieren und vibrieren. Wenn jener Tag einst kommen wird, dann werden alle unsere Felder mit Hilfe der auf elektrischem Wege direkt aus dem Stickstoff der Luft gewonnenen Stickstoffdüngung fruchtbar gemacht werden können, und die Landwirtschaft wird zu einem bloßen Zeitvertreib werden. Es wird elektrisch geheizte Treibhäuser geben, die Tausende von Aeckern bedecken, und selbst die Landgüter unter nördlichem Klima werden ihre Sommer- und Winter ernten haben. Man wird neue Methoden erfinden, das Wachstum der Pflanzen durch elektrische Wärme und elektrisches Licht zu beschleunigen. In Gärten, die in dieser Weise eingerichtet sein werden, wird es Johannisbeeren geben, so groß wie die Damascenerpflaumen, Damascenerpflaumen in der Größe von Aepfeln, Aepfel, so groß wie Melonen, Erdbeeren, so groß wie Orangen und alle werden in Form und Wohlgeschmack die besten von heut übertreffen, so daß sie selbst dem wählerischesten Geschmack eines Gourmets entsprechen werden.

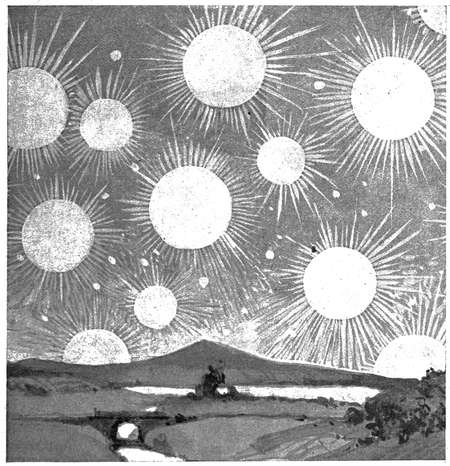

Nachts, wenn Millionen von Lichtern den Himmel erhellen, werden die Flugmaschinen riesigen Motten gleich vorbeischweben und verschwinden.

Das drahtlose Telephon wird zu jener Zeit die ganze Welt umfassen, und es wird dann ebenso leicht sein, mit unseren Antipoden Zwiegespräche zu halten, wie wir jetzt zwischen Newyork und Boston, London und Paris, Berlin und Budapest sprechen.

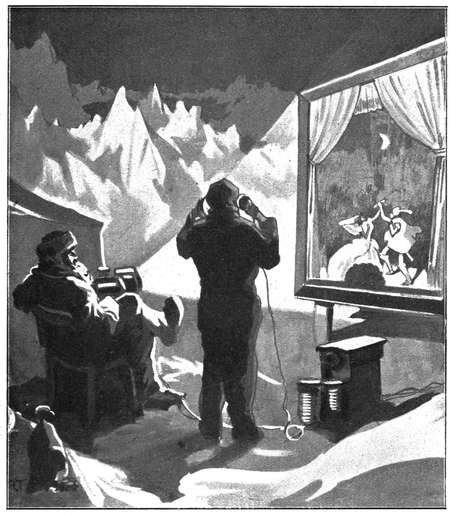

Einsame Bauernhäuser wird es keine mehr geben; das Volk wird sich vielmehr zu kleinen Städten mit hauptstädtischen Erholungs- und Vergnügungsplätzen zusammenfinden. Obgleich auch die kleinste Ortschaft ihr Theater haben wird, werden doch die Schauspieler nur in Newyork, London, Paris oder Wien leben und auch nur dort spielen. Die Bühne solch einer Kleinstadt wird ein einfacher Vorhang sein, und der „Hamlet“, der in. London gespielt wird, wird mittelst Fernseher, Fernsprecher und Fernharmonium auf dem Schirm, der die Bühne in Chautauqua ersetzt, reproduziert werden. Die Patti jener Zeit wird nicht nötig haben, erst weite Konzertreisen zu machen, denn jedes Theater der ganzen Welt wird sich das Weltrepertoire gleichzeitig zu eigen machen: Gestern abend Londoner Schauspiel, heute abend Pariser Premiere, morgen abend Newyorker Posse, Petersburger Oper, Wiener Hofoper und Mailänder Ballett, und selbst der Polarreisende wird sich dieses Repertoire auf dem ewigen Eise der Arktis oder Antarktis zu leisten vermögen.

Neuerliche Versuche haben die Hoffnung der Alchimisten erneuert, daß wir denn doch noch dazu kommen werden, gemeine Metalle in Gold umzuwandeln, und wenn wir damit wirklich Erfolg haben, dann wird das Gold eine neue ausgedehnte Anwendung finden. In schwacher Legierung würde Gold ganz genielle Gewehrkugeln abgeben; denn es könnte so hergestellt werden, daß es die erforderliche Härte besitzt, während seine Dichtigkeit den Geschossen eine ungeheuere Tragweite und Durchschlagsfähigkeit geben würde. Eine solche Kugel müßte selbst von jedem Friedensfreunde auf das wärmste empfohlen werden, denn wer würde nicht lieber eine goldene Kugel in seinem Fleische verheilen lassen, als eine von gewöhnlichem Blei!

Der Erfinder des ersten Maschinengewehres versah dieses mit einem Lauf für runde und mit einem zweiten für eckige Geschosse, und zwar waren erstere für Christen und letztere für die Türken bestimmt. Nun ist es keineswegs leicht, Kugeln von angenehmer Wirkung herzustellen, in jedem Falle aber würde die runde, goldene Kugel doch die mildtätigste und menschlichste sein.

Die Stücke, die in London gespielt werden, werden selbst im ewigen Eis der Arktis oder Antarktis mittelst Fernseher und Fernsprecher auf einem Schirm reproduziert werden.

Die Kriegsführung der Zukunft wird einem Schachturnier gleichen. Jede Bewegung wird dem Auge der ganzen Welt sichtbar sein, und Verstecke und Scheinmanöver werden unmöglich sein. Die Zeitungen werden ihre Luftkorrespondenten haben die über allen Schlachtfeldern, über allen Lagerplätzen und allen Flotten schweben und jede Bewegung der Seeschiffe und Landheere wird man in jedem Hause verfolgen und jeder seine Kritik üben können.

Im Jahre 1896 leitete ich in Faradays Haus in London einige Experimente mit elektrischer Heizung, und da gelang es mir bekanntlich zuerst, auf galvanischem Wege mikroskopisch kleine Diamanten herzustellen. Damals nahm ich mir vor, diese Arbeit später wieder aufzunehmen. Ich bin fest überzeugt und neuere Experimente geben mir Recht, daß es sehr bald gelingen wird, Diamanten jeder beliebigen Größe so billig und zahlreich herzustellen wie man nur will.

In jedem Falle aber werden sie nicht kostspieliger sein, als alle anderen elektro-chemischen Produkte. Diamanten in Erbsengröße wird man zweifellos bei einer Mark noch mit Gewinn verkaufen, und Diamanten, so groß wie der Kohinoor, werden nicht mehr als einen Taler kosten.

Der Fremde, der Newyork besucht, wird bei dem Anblick der gen Himmel strebenden Geschäftsgebäude von Staunen ergriffen; könnte er aber wie Rip Van Winkle schlafen gehen und erst nach einem Jahrhundert wieder erwachen, dann würde er den größten Teil der jetzigen Stadt dem Boden gleichgemacht und von neuem aufgebaut finden. An Stelle der alten Häuser würden sich Monumentalbauwerke erheben, mit denen verglichen ihm die mächtigsten Gebäude der Jetztzeit wie kleine Hütten vorkommen würden.

Die Stadt der Zukunft wird nicht mehr aus einzelnen getrennten Gebäuden bestehen, die eine verschiedenartige Architektur haben, nein, sie wird ein einziges weit ausgedehntes Gebäude sein.

Die Straßen von jetzt werden nur die Zugangsstraßen zu dem untersten Stockwerk bilden, sofern wir nicht gar, was sehr wahrscheinlich ist, auch in die Tiefe der Erde unsere Häuser hineinbauen werden, die eigentlichen Geschäftsstraßen aber werden sich hoch oben in der Höhe der verschiedenen Stockwerke ziehen. Riesige Brücken und Bogen, mächtige Durchgänge, wundervolle Gärten und Spielplätze werden sich immer einer über dem anderen hoch und höher erheben, so hoch, daß das Auge kaum bis hinauf wird reichen können, und der ganze luftig schöne Häuserkomplex wird durch mächtige turmähnliche Bauten gestützt und gehalten werden, die zweitausend Fuß hoch und noch höher emporragen werden, und deren jeder eine Basis haben wird, die zehn, zwölf oder mehr Häuservierteln von jetzt entsprechen wird. Jedes Gebäude wird natürlich so eingerichtet sein, daß es bequem mehrere hunderttausend. Leute beherbergen kann. Die höchsten Wohnungen werden in Gärten liegen, die gleichsam im Himmel hängen, oder in großen Parkanlagen hoch oben in der klaren, kühlen, reinen Luft, und die Leute werden Expreß-Elevatoren nehmen, um nach mühevollem Tagewerk ihr Heim zu erreichen, das wirklich im luftigen, schönen Traumland der Lerchen und Nachtigallen liegen wird, dort wo die Wolken vorüberziehen und noch lange im Abendsonnenschein glühen werden, während das Dunkel der Nacht die niedrigen Stockwerke längst wird umfangen haben.

Wenn man solch eine Stadt aus der Ferne betrachten wird, dann wird sie wie ein durchbrochenes Netzwerk von Stahl und Eisen erscheinen.

Wenn man solch eine Stadt aus der Ferne betrachten wird, dann wird sie wie aus durchgebrochenem Netzwerk von Stahl und von Eisen erscheinen, durch welches Licht und Luft einen weit freieren Zutritt zur Erde finden werden, als dies jetzt, innerhalb der Mauern unserer jetzigen Städte der Fall ist.

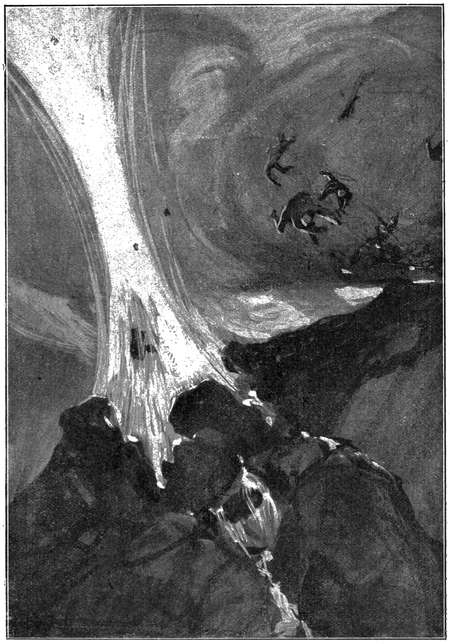

Und nachts, wenn Millionen von Lichtern den Himmel erhellen, und durch ihr vereintes Feuer weit in das Dunkel umher eindringen werden, dann wird die Stadt einer ungeheueren Fackel gleichen, um die schnell vorwärtsstrebende Flugmaschinen, riesigen Motten gleich, vorbeihuschen und verschwinden werden.

Der Nachthimmel der Landbewohner aber wird in der kommenden „tausendjährigen Zeit“ der Maschine durch hellstrahlende, hoch in der Luft verankerte Fahrzeuge erleuchtet werden, deren Schein die Sterne verdunkeln und den bleichen, neidischen Mond sicher beschämen wird.

[1] Der Ausdruck: das „tausendjährige Reich“ entstammt dem Glauben der Chiliasten an ein 1000 jähriges Reich der Frommen nach der sichtbaren Wiederkunft des Messias. Dieses Reich soll das bevorstehende Zeitalter des Geistes werden. Hudson Maxim macht sich diese Idee zunutze, um uns das 1000 jährige Reich unserer fortgeschrittenen Entwicklung zu zeigen.

[2] Der Erfinder des Dampfschiffes.

Das drahtlose Jahrhundert.

Von Robert Sloss.

Der „Sturmvogel“ war seit länger als achtundvierzig Stunden

ruhig und sicher über die Eisfelder geflogen, als ein plötzliches

Stillstehen des Motors den Kapitän aus seinem tiefsten

Schlummer weckte.

Der „Sturmvogel“ war seit länger als achtundvierzig Stunden

ruhig und sicher über die Eisfelder geflogen, als ein plötzliches

Stillstehen des Motors den Kapitän aus seinem tiefsten

Schlummer weckte.

„He, Kettner, was ist denn los?“ rief er, aus der Kajüte auf Deck tretend, dem Leutnant zu.

„Die Kraft ist ausgeblieben“, kam die Antwort. „Ich habe aber die Ersatzbatterien sofort angeschlossen und ’s hat nichts weiter zu sagen. Sie sehen ja selbst, es geht ganz gut auch so.“

Und tatsächlich flog der „Sturmvogel“ ganz wundervoll seinen Kurs weiter.

„Keine Meldung vom Schiff?“ fragte der Kapitän, sich ans Steuer begebend, und gerade, als er fragte, kam ein zuckendes, blitzartiges Aufleuchten und ein metallisches Knistern von dem Telephonapparat zu seinen Füßen. Er nahm den kombinierten Reciver und Transmitter sofort auf und befestigt ihn an seinem Kopfe.

„Das Schiff spricht mit uns“, sagte er. „Der Dynamo ist nicht in Ordnung.“

„Wie lange kann der Schaden denn dauern?“ fragte der Leutnant, dem man’s wohl ansah, wie schwer ihm das Mißgeschick des Flugschiffs zu Herzen ging.

„Sie können’s nicht sagen“, war die Antwort des Kapitäns, der noch immer am Telephon lauschte, „in jedem Fall aber können sie uns in absehbarer Zeit keine Kraft mehr abgeben.“

„Dann ist es wohl besser, wir landen“, meinte der Leutnant, „und sparen uns unsere Batterien für alle Fälle auf.“

Und da der Kapitän zustimmend nickte, so lenkte er sofort den Aeroplan gegen eine etwa eine Meile weit ab südlich liegende Eisfläche zu. Hier wurde die Maschine glatt zum Landen gebracht und von den beiden Männern fest vertaut und verankert.

„Ja, ja“, sagte der Kapitän, durch den Zwischenfall sichtlich sehr deprimiert. „Das ist’s, was ich gefürchtet habe. Steinmetz hat den von Cook entdeckten Nordpol 1918 nur deshalb durchforscht, weil es ihm möglich gewesen ist, in Spitzbergen seine Dynamos aufstellen zu können. Wir aber müssen uns mit einem einzigen begnügen und haben den noch auf einem Schiffe. Ich weiß, ich weiß, Kettner, was Sie sagen wollen. Ich weiß, daß der Südpol so unglücklich liegt, daß ihm kein Festland nahe genug liegt, um mit Sicherheit operieren zu können. Gerade darin aber liegt unser Nachteil, denn Steinmetz konnte immer von einem oder dem anderen seiner Dynamos Kraft genug von dem kolossalen Energiestrom abbekommen, den die Kraftanlagen am Niagarafall durch den Aether entsandten. Wir aber . . .“

„Wir werden uns durch diesen Zwischenfall auch nicht entmutigen lassen, Kapitän“, sagte der Leutnant. „Denken Sie nur daran, wie sehr wir heutzutage Richtung und Kraft des Stromes in unserer Gewalt haben, und wie viel drahtlose Kraft zur Zeit Steinmetz verloren ging. Nein, nein, ein Pech ist es freilich, daß wir nur einen Dynamo haben, aber daß wir von unserem Schiff von Melbourne aus ebenso viel Kraft erhalten, wie er damals vom Niagara, das ist gewiß.“

Eine fahrbare Telefunkenstation im Betriebe.

„Sie können recht haben“, sagte der Kapitän, „aber eine verdammte Geschichte bleibt es doch. Im übrigen können wir wenigstens feststellen, wo wir uns befinden, und Sie, Kettner, sehen Sie mal zu, daß Sie ein bißchen Feuer hinter den Leuten machen, sie sollen sich mal sputen, denn, hol’ mich der Teufel, wenn ich diesmal die Fahrt unterbreche und nicht bis zum Pol komme.“

Und während sich Leutnant Kettner den Hörer anschnallte, ging der Kapitän in seine Kabine zurück. Noch aber hatte der Leutnant keine Verbindung erhalten, als der Kapitän, den Sextanten in Händen, atemlos auf ihn zustürzte.

„Kettner! Freund! Mensch! Wissen Sie, wo wir sind? Weit näher dem Pole, als Steinmetz damals dem Nordpol war, als er sein letztes Lager bezog, von dem aus er dann seinen glücklichen Flug unternahm. Und wissen Sie, was das heißt? . . . Daß wir in drei Stunden unser Ziel erreichen können. Daß wir den Südpol erreichen werden, selbst wenn uns das Schiff im Stich läßt, denn unsere Batterien müssen genügen.“

„Darf ich dem Schiff davon Nachricht geben?“ fragte der Leutnant, der den Enthusiasmus seines Vorgesetzten selbstverständlich teilte.

„Ja, lieber Kettner, tun Sie das.“

Auf dem Schiffe erregte die Nachricht natürlich lauten Jubel.

„Sie sind außer Rand und Band“, sagte der Leutnant. „Sie lassen Ihnen Glück wünschen zu dem grandiosen Erfolge. Sie fragen an, ob sie die Nachricht weiter geben können. Sie versichern, daß sie alles daran setzen werden, um die Maschine wieder in Gang zu bringen.“ Und plötzlich schmunzelte er, „Conners vom Internationalen Nachrichten-Bureau will die Nachricht noch rechtzeitig für die Londoner Morgen- und die Newyorker Abendblätter geben. Er möchte aber gern ein Interview mit Ihnen selbst haben. Geht’s?“

Der Kapitän lachte. „Das ist ein unternehmender Bursche“, sagte er. „Sagen Sie, ich stehe ihm später gern zur Verfügung. Gibt’s sonst noch was? Hat meine Frau nicht angefragt?“

Kettner gab die Frage an das Schiff, das hart an den Eisbarrieren des Mont Erebus lag, die Antwort weiter.

„Nein. Sobald sie aber anrufen wird, wird man Sie davon verständigen.“

„Gut. Dann wollen wir also vor allem etwas essen, und es uns dann bequem machen und schlafen. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen.“

Und mit diesen Worten begab sich der Kapitän auch schon in die asbestausgelegte, feuersichere Kabine, und bald waren beide Forscher emsig damit beschäftigt, sich über den elektrischen Kocher ihr Mahl zu bereiten, und als der Kaffee dampfte und die Pfeifen gestopft und in Brand gesteckt waren, da kam jene behagliche Stimmung über die beiden, in der man wenig spricht und sich im Schweigen doch so unendlich viel sagt.

Plötzlich aber legte der Kapitän die Pfeife beiseite. „Kettner“, sagte er, „ich habe eine Idee. Wie wär’s, wenn wir mal alle unsere Batterien in Gang brächten und den Versuch machten, uns mit Umgehung der drahtlosen Station mit der Welt telephonisch in Verbindung zu setzen. Das wäre mal wieder was, wovon die Welt sprechen könnte. Hier, nicht hundert Meilen vom Südpol und . . . ja, wir wollen versuchen. Wie spät ist es jetzt?’“

„Zehn Uhr siebenundzwanzig Ortszeit.“

„Gut. Wir sind nahezu am 180. Meridian. Dann ist’s in London ungefähr halb elf Uhr abends und in Bermuda halb sieben. Da ist sie zu Haus. Bitte, Kettner, verbinden Sie mich mit meiner Frau.“

Kettner verband das Halbdutzend leichter, aber ungemein kraftvoller Batteriezellen mit einander, machte die nötigen Handgriffe, drückte den Knopf nieder und das allgemeine Anrufsignal ging hinaus in den Aether. Der Leutnant lauschte und lauschte, aber keine Antwort kam; plötzlich aber lächelte er: „So, jetzt habe ich sie; die Bermuda-Station hat sich gemeldet. Ja . . . mit Frau Kapitän Kingsley . . . jawohl.“

Ein Blitz zuckte auf und ein eigentümliches Summen wurde gehört.

„Die Kälte hat den Ton ein bißchen beeinflußt“, sagte er, „der Apparat ist verschnupft. So . . . das werden wir gleich beheben . . . ja . . . jawohl . . . bitte, Kapitän, Ihre Frau ist am Apparat.“

Sofort legte sich der Kapitän den Hör- und Sprechapparat um und schaltete den Fernseher mit ein, so daß er mit seiner Frau nicht nur sprechen konnte, sondern sie in dem an den Apparat aufgeschraubten, feingeschliffenen Metallspiegel auch sah und jede ihrer Bewegungen und den Ausdruck ihres Gesichtes beobachten konnte. Eine Viertelstunde lang und noch länger dauerte das Gespräch, denn was hatte man sich nicht alles zu sagen. Er gab einen ganz genauen Bericht von seiner Fahrt über das ewige Eis und seinem Zwischenfall, der ihn verhinderte, jetzt schon am Südpol zu sein. Sie war natürlich stolz auf den unsterblichen Triumph ihres Mannes, und ehe sie das Gespräch abbrach, ließ sie noch des Kapitäns Töchterchen, seinen Liebling, an das Telephon kommen.

„Großartig, Kettner“, sagte der Kapitän. „Wenn uns das gelungen ist, dann können wir auch versuchen, uns mit Newyork zu verbinden. Da ist’s gerade um die Theaterzeit. Wie wär’s, wenn wir uns auch ein klein wenig Musik gönnten und uns die Oper ein Stündchen anhörten? — Wollen wir?“

Statt jeder Antwort gab Kettner wieder das Anrufsignal. Wieder sprühten, zuckten und flammten die knisternden Blitze. „In fünf Minuten haben wir die Musik. Soll ich den Megaphonreciver anschließen?“

„Selbstverständlich. Wissen Sie schon, was gegeben wird?“

„Jawohl. „Der Held der Lüfte“.“

„O,“ rief der Kapitän. „Von Redfers, dem Wagner unserer Zeit? Das trifft sich famos.“ Und nun saßen die beiden Männer und lauschten — hier im ewigen Eise der Polarregion den Klängen und Stimmen der Newyorker Oper.

Mitten in der Aufregung aber kam ein anderer Ton. Ein Anruf. Ein wahrer Sprühregen von Blitzen prasselte nieder.

„Nanu, was ist denn los? Hurra!“ rief er aber plötzlich aus. „Der Dynamo auf dem Schiff ist wieder im Stand. Wir haben wieder die Kraft. Herr Leutnant, der Platz am Steuer gebührt jetzt mir.“

Und fünf Minuten später erhob sich das zierliche Luftschiff auf seinen Schwingen hoch in die Luft und glitt über die Eisfelder hin — dem Pole entgegen.

Ich könnte in diesem Stile fortfahren, Gott weiß wie lange, und Wunder über Wunder erzählen, ohne meine Phantasie auch nur im geringsten anzustrengen, denn alles, was in dem bisherigen Gang der „Erzählung“ so wunderbar sich angehört hat, sind Probleme, die heut schon gelöst sind und die keineswegs mehr in das Gebiet der frommen Wünsche oder der überspannten Hoffnungen und Erwartungen gehören. Nein, es sind Tatsachen, die nur darauf warten, in unser praktisches Leben eingeführt zu werden, gerade so, wie Telegraph und Telephon und Phonograph sich darin eingeführt haben.

Wilhelm Marconi. Der Erfinder der drahtlosen Telegraphie.

Der Berliner Graf Arco und der Amerikaner De Forest und der Däne Paulsen haben den Nachweis geliefert, daß eine Entfernung von 4 bis 500 englischen Meilen kein ernstes Hindernis für ein drahtloses Telephongespräch ist, und daß man Musik und Gesang ebenso drahtlos übertragen kann, wie jede andere menschliche oder andere Stimme. Und was das „Sehen“ der Person betrifft, mit der man spricht, so ist das Problem auch schon gelöst, wenn auch noch nicht jene Vollkommenheit erreicht ist, auf die wir aber keineswegs mehr zehn, geschweige denn hundert Jahre warten müssen. Und was das Treiben eines Aeromobils durch diese erstaunliche Kraft, die wir die „Drahtlose“ nennen, anbelangt, weshalb nicht? Gerade im letzten Jahre haben wir das Problem auch dieser Kraftanwendung gelöst, und ein schwerer Treidelzug wurde auf „drahtlosem“ Wege in Bewegung gesetzt. Was aber die Geschwindigkeit der Luftschiffe und Flugmaschinen anbelangt, so haben wir selbst gesehen, daß man jetzt schon Geschwindigkeiten von 90 Kilometern in der Stunde erreicht, und auf dem letzten „Fliegerkongreß“ wurde die gar nicht sanguinische Ansicht vertreten, daß wir „jeden Tag“ diese Geschwindigkeit auf 500 Kilometer werden erhöhen können.

Professor Korn.

Alles was wir jetzt durch den Draht senden und erreichen können, können wir auch auf drahtlosem Wege senden und erreichen. Das ist die Wahrheit, die gegenwärtig alle Ansichten und Methoden unserer wissenschaftlichen und maschinellen Welt revolutioniert, und wir können uns dieser Tatsache freuen, wenn auch die Kupfermagnaten kein allzu freundliches Gesicht dazu machen und das drahtlose Jahrhundert, das nicht nur kommen muß, sondern schon im Kommen ist, zu allen Teufeln wünschen.

Das Prinzip, auf welchem die drahtlose Kraftübertragung aufgebaut ist, ist eines der einfachsten, das die Wissenschaft kennt, und wird und kann nie eine Aenderung erfahren, es sei denn, die Welt und der Weltenbau selber ändern sich.

Wir wissen alle, daß uns das Sehen nur dadurch möglich gemacht ist, daß das Licht in Wellen zu uns gelangt, die bis zu unseren lichtempfindlichen Sehnerven dringen. Ebenso geht jeder Ton in Wellen durch die Luftatmosphäre und dringt an unser Trommelfell, das unter ihrem Einflusse vibriert, und uns das Hören ermöglicht. In ganz gleicher Weise geht ein elektrischer Impuls, von wo er immer auch ausgeht, in Wellen durch den Aether, der jedes Molekül jeder Materie umgibt und die elektrischen Vibrationen durch die Luft, durch das Wasser, durch die Erde und durch Wälle und Mauern führt. Und es ist möglich, diese Vibrationen überall aufzufangen, vorausgesetzt, daß man den richtigen, auf die richtige Wellenlänge abgestimmten Reciver (oder Empfänger) zur Verfügung hat.

Eduard Belin.

Sobald die Erwartungen der Sachverständigen auf drahtlosem Gebiet erfüllt sein werden, wird jedermann sein eigenes Taschentelephon haben, durch welches er sich, mit wem er will, wird verbinden können, einerlei, wo er auch ist, ob auf der See, ob in den Bergen, ob in seinem Zimmer, oder auf dem dahinsausenden Eisenbahnzuge, dem dahinfahrenden Schiffe, dem durch die Luft gleitenden Aeroplan, oder dem in der Tiefe der See dahinfahrenden Unterseeboot. Ueberall wird er mit der übrigen Welt verbunden sein, mit ihr sprechen und sich mit ihr verständigen können, und er wird sie sehen, wenn er sie sehen will, und sei er auch tausend Fuß tief unter der Erde oder unter dem Spiegel des Ozeans, und wird gesehen werden in jeder, auch in der kleinsten seiner Bewegungen.

Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem „Empfänger“ herumgehen, der irgendwo, im Hut oder anderswo angebracht und auf eine der Myriaden von Vibriationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht. Einerlei, wo er auch sein wird, er wird bloß den „Stimm-Zeiger“ auf die betreffende Nummer einzustellen brauchen, die er zu sprechen wünscht, und der Gerufene wird sofort seinen Hörer vibrieren oder das Signal geben können, wobei es in seinem Belieben stehen wird, ob er hören oder die Verbindung abbrechen will.

Solange er die bewohnten und zivilisierten Gegenden nicht verlassen wird, wird er es nicht nötig haben, auch einen „Sendapparat“ bei sich zu führen, denn solche „Sendstationen“ wird es auf jeder Straße, in jedem Omnibus, auf jedem Schiffe, jedem Luftschiffe und jedem Eisenbahnzug geben, und natürlich wird der Apparat auch in keinem öffentlichen Lokale und in keiner Wohnung fehlen. Man wird also da nie in Verlegenheit kommen.

Und in dem Bestreben, alle Apparate auf möglichste Raumeinschränkung hin zu vervollkommnen, wird auch der „Empfänger“ trotz seiner Kompliziertheit ein Wunder der Kleinmechanik sein.

Dieses System des Abgestimmtseins für ganz bestimmte Schwingungen kann durch die jedem bekannte Tatsache verständlich gemacht werden, daß, wenn man in der Nähe eines offenstehenden Klaviers, oder einer Violine einen bestimmten Ton singt, die entsprechende Saite des Instrumentes sofort mitzuvibrieren und mitzuklingen beginnt. Und gerade so wie ein tiefer Ton in langen und ein hoher Ton in kurzen Wellen schwingt, so kann auch in der drahtlosen Telegraphie und Telephonie durch einen eigenen Apparat die Länge der entsandten Vibrationen genau kontrolliert werden.

Der drahtlose Telephonapparat, der jetzt allerdings noch in seiner Kindheit steckt, ist ziemlich schwerfällig und groß. Aber das Ballsche Telephon erforderte Anfangs auch eine eigene und noch dazu ziemlich geräumige Zelle, während man heute schon Taschentelephone hat, mit denen man sich auf fünf, sechs Kilometer Entfernung ganz gut verständigen kann, und schon jetzt gibt es Forscher auf drahtlosem Gebiete, die, möglichst in regnerischen Nächten, mit einem gewöhnlichen Regenschirm, der ihnen die nötigen Antennen liefert, Nachrichten aus dem Aether mit einem Reciver auffangen, der nicht größer als eine Pillenschachtel ist. Wenn aber dieser Apparat erst so vervollkommnet sein wird, daß auch der gewöhnliche Sterbliche sich seiner wird bedienen können, dann werden dessen Lebensgewohnheiten dadurch noch weit mehr beeinflußt werden, als sie dies schon jetzt durch die Einführung unseres gewöhnlichen Telephones geworden sind.

Auf seinem Wege von und ins Geschäft wird er seine Augen nicht mehr durch Zeitunglesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn, oder auf der Stadtbahn, oder im Omnibus oder wo er grad’ fährt, und wenn er geht, auch auf der Straße, nur mit der „gesprochenen Zeitung“ in Verbindung zu setzen brauchen, und er wird alle Tagesneuigkeiten, alle politischen Ereignisse und alle Kurse erfahren, nach denen er verlangt.[3]

Und ist ihm damit nicht gedient, sondern steht sein Sinn nach Höherem, so wird er sich mit jedem Theater, jeder Kirche, jedem Vortrags- und jedem Konzertsaal verbinden und an der Vorstellung, an der Predigt oder den Sinfonieaufführungen teilnehmen können, ja, die Kunstgenüsse der ganzen Welt werden ihm offen stehen, denn die Zentrale der Telharmonie wird ihn mit Paris, Wien, London und Berlin ebenso verbinden können, wie mit der eigenen Stadt. Diese Errungenschaft des drahtlosen Zeitalters werden wir übrigens auch über kurz oder lang schon erreicht haben; denn jetzt schon sind die Vorbereitungen im Gange, um Groß-Newyork mit einer solchen drahtlosen Telephonverbindung zu versorgen, da gefunden wurde, daß dieses Telephon Ton und Klang weit klarer wiedergibt, als unser bisher gebrauchtes Telephon mit Drahtleitung. Das einzige, noch in weite Ferne gerückte Problem ist das, unsere Empfangsapparate so empfindlich zu gestalten, daß sie alle Vibrationen aufnehmen können, und daß wir den Sendungsimpuls so in unserer Gewalt haben, daß er direkt zu dem ihm entsprechenden Reciver geht, ohne sich in alle Richtungen hin auszudehnen und zu zerstreuen, wie die Wellen, die nach allen Richtungen hin sich verbreiten, wenn man einen Stein ins Wasser wirft.

In jüngster Zeit wurde die fabelhafte Kunst der drahtlosen Bildertransmission so außerordentlich vervollkommnet, daß sie kein Spielzeug mehr ist, sondern zweifellos berufen ist, in der Ausgestaltung unserer zukünftigen Lebensverhältnisse eine sehr große Rolle zu spielen. Und wenn diese Erfindung auf die Höhe der Vollkommenheit gehoben sein wird, dann werden wir eine neue Reihe von täglichen Wundern zu verzeichnen haben. Hier ist beispielsweise eine Szene, die sich in hundert oder weniger Jahren alltäglich abspielen wird.

Der erste Leutnant des Elektroturbinenschiffs „Vorwärts“ stürzt in die Kajüte seines Kapitäns. „Kapitän“, sagt er, „wir erhalten soeben die drahtlose Nachricht von der Newyorker Polizeidirektion, daß Präsident Kramington von der Newyorker Stadtbank eine Million Dollars unterschlagen und die Flucht ergriffen hat. Es wird vermutet, daß er sich auf dem Wege nach Europa befindet.“ Der Kapitän liest die im Steckbrief enthaltene Beschreibung und lächelt sarkastisch.

„Bis auf den weißen Bart und das weiße Haar ist nichts da, was den Dieb von anderen Sterblichen unterscheiden würde und da er wahrscheinlich sein Haar gefärbt und seinen Bart abrasiert hat, so werden wir ihn wohl kaum finden können, wenn die liebe Polizei sich nicht dazu bequemt, uns wenigstens sein Bild zu schicken.“

Im selben Augenblick kommt der zweite Leutnant und übergibt im Auftrage des Telegraphenbeamten die auf drahtlosem Wege übersandte Photographie, die die Newyorker Polizei sofort dem Steckbrief nachgesandt hat.

„Donnerwetter“, sagt der Kapitän, „das ist ja der Mensch da in der Luxuskabine. Der war mir längst schon verdächtig. Er gibt sich für einen alten Missionar aus, der nach Afrika zurück will, und behauptet, daß er am Fieber erkrankt ist. Trotz der Veränderung, die der Kerl mit sich vorgenommen hat, ist die Aehnlichkeit unverkennbar. Der Ausdruck in den Augen und die Art seiner Kopfhaltung sind derart, daß ich mich absolut nicht täuschen kann. Teilen Sie nach Newyork mit, daß wir den Burschen haben.“

Und um zu begreifen, daß es künftighin nicht einem Verbrecher mehr möglich sein wird, über das Meer zu kommen, ohne der Gerechtigkeit in die Hände zu fallen, brauchen wir uns nur vorzustellen, daß künftighin sämtliche Schiffe, und nicht nur die wenigen großen Ozeandampfer, von jetzt an mit Apparaten drahtloser Telegraphie versehen sein werden. Daß diese Zeit nicht nur kommen wird, sondern sogar in nicht allzu weiter Ferne steht, ist sicher. Auf diese Art würde dann auch sehr häufig die lästige Auslieferungsformalität vermieden werden. Der deutsche Verbrecher, der Amerika auf einem deutschen Dampfer wird erreichen wollen, wird auf die eben geschilderte Art, auf hoher See erkannt und gleichzeitig mit der Meldung an die Berliner Zentralbehörde wird eine andere Meldung an irgend ein in der Nähe befindliches deutsches Kriegsschiff gehen, den Verbrecher einfach auf hoher See in Empfang zu nehmen. Oft wird auch durch den schnellen Vorgang eine Panik an der Börse oder eine Verstimmung derselben umgangen werden; denn häufig wird der Dieb noch eher in den Händen der Gerechtigkeit sein, als sein Diebstahl den Blättern, und durch die Blätter dem großen Publikum bekannt geworden sein wird.

Das Senden von Bildern und Photographien an in Bewegung befindliche Schiffe, Züge, Autos und Luftschiffe wird einfach durch die Anwendung der beiden, jetzt „drahtlich“ in Gebrauch befindlichen Methoden nunmehr „drahtlos“ vonstatten gehen.

Die Methode des Herrn Professors Korn, der bisher in München gewesen ist und nun in Berlin weilt, basiert auf der Eigenschaft des Selens, eine größere oder geringere Menge von Elektrizität mit sich zu führen, die in einem ganz bestimmten Verhältnis zu dem Lichte steht, das auf dieses Metall fällt. So werden die verschiedenen Intensitäten von Licht und Schatten, die sich auf einem Negativbild zeigen, auf dem elektrischen Drahte in die Ferne versandt, und dort übertragen sie sich auf einen gewöhnlichen photographischen Film, der in der üblichen Art dann entwickelt wird. Die etwas zerrissene Art der dadurch erhaltenen Bilder, die namentlich bei Landschaften und Bildern mit feineren Details unangenehm auffällt und sehr störend wirkt, wird durch die Methode Edouard Belins in Paris vermieden. Da wird erst eine dicke Kohlenzeichnung von der zu sendenden Photographie gemacht, und über diese Kohlenzeichnung fährt, vermittels eines rotierenden Zylinders, die feine Saphirspitze eines Stiftes, der über die ganze Fläche des Bildes in Spirallinien zieht, die nur ein Zwanzigstel eines Millimeters von einander abstehen. Der Höhenunterschied an der Oberfläche der Zeichnung, der für das Auge ebensowenig wie für das Gefühl bemerkbar ist, genügt, um auf den Hebel übertragen zu werden, der den Stift hält, und diese Bewegung überträgt sich wieder auf den Reciver der Empfangsstation, wo man sie auf eine Lichtspitze wirken läßt, die durch ihre größere oder geringere Intensität, ebenso wie bei dem Kornschen System, auf einen Film einwirkt, der dann einfach entwickelt wird. Ein anderes Wunder unserer Zeit ist der Graysche Telautograph, der ein geschriebenes Manuskript durch den drahtlosen Aether zu senden vermag. Man male sich nur aus, welche große Rolle diese Möglichkeit künftighin in den Stücken unserer Sensations-Komödienschreiber spielen wird.

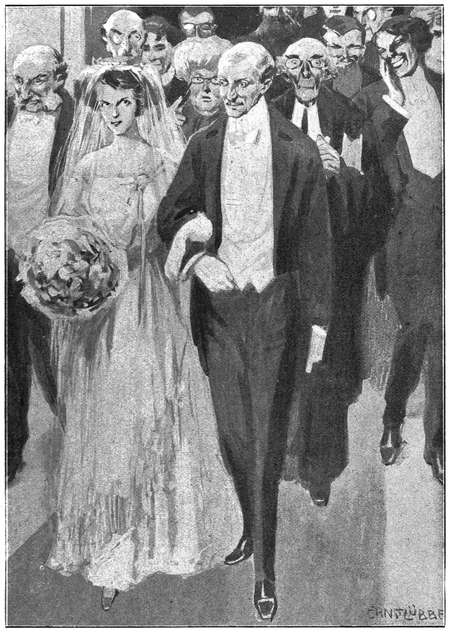

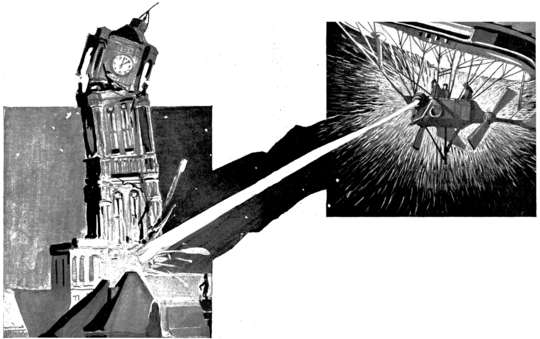

Drahtlose Telephonie. Eine Allegorie von Ernst Lübbert.

Szene: Ein Zuchthaus, weiß der Himmel wo. Zeit: Eine Stunde vor der Hinrichtung eines unschuldig Verurteilten. Die Mutter und die Braut des Verurteilten bitten um Gotteswillen die Hinrichtung zu verschieben, weil ein neues Gnadengesuch an den Kaiser abgegangen ist. Aber kein Aufschub ist möglich. Die Hinrichtung muß pünktlich zur festgesetzten Zeit stattfinden, und der Kaiser ist weit, weit auf einer seiner Nordlands- oder Mittelmeerreisen. „Ohne des Kaisers Unterschrift“, lautet die Antwort, „ist kein Aufschub möglich“. Der Henker ist bereit, der Henker wird seines Amtes walten. Alle Hoffnung ist somit verloren. Aber nein. Die Heldin des Stückes eilt zu einer drahtlosen Station. Sie kennt die Nummer des Kaisers, die sonst nur seine Vertrautesten kennen. Sie ruft ihn an und spricht mit ihm, der Gott weiß wo auf der Jagd oder mit Staatsgeschäften beschäftigt ist. Und plötzlich ein Leuchten, ein Knistern und auf dem sich langsam abrollenden Papier erscheinen die Schriftzüge des Kaisers. Die Begnadigung ist von ihm unterschrieben. Sie eilt zurück und kommt gerade zur rechten Minute, um die Hinrichtung noch zu verhindern.

Wenn wir so einem Stück auf der Bühne begegnen werden, so werden wir uns bald über diese „Unwahrscheinlichkeit“ nicht mehr wundern, denn schon jetzt ist das Problem der Uebertragung der Handschrift vollständig gelöst, wenn es auch der Allgemeinheit noch nicht zugänglich gemacht worden ist. Der Graysche Telautograph überträgt mit Hilfe zweier Seidenfäden die zitternde Bewegung, die ein Stift verursacht, mit dem man auf einer sich schnell abhaspelnden Rolle Papier schreibt, die über diese zwei Seidenfäden läuft. Diese Bewegung übernimmt der Reciver an der Empfangsstation und sie verursacht die entsprechende Bewegung einer ganz dünnen, offenen Tintentube, die infolgedessen auf dem sich ebenso gleichmäßig abrollenden Papier dieselben Schriftzeichen wiedergibt, die auf der Empfangsstation verursacht wurden. Man kann auf diese Art selbstverständlich nicht nur Handschriften, sondern auch jede andere Zeichnung und alle Zeichen übertragen. Was der Telautograph in Verbindung mit der drahtlosen Bilderübertragung auf dem Gebiete der Identifizierung bei weiten Distanzen alles wird leisten können, das entzieht sich gerade unserer Beurteilung, denn dies würde uns auf Gebiete führen, die uns heute noch ganz phantastisch erscheinen müssen, obwohl sie zweifellos nichts als die Wahrheit sind. Allerdings die Wahrheit der Zukunft. Kein Bankbetrug wird mehr möglich sein, es wird keine falschen Anweisungen und keine gefälschten Schecks mehr geben. Jeder Mensch wird jeder Bank sozusagen persönlich bekannt sein; denn wenn sie mit ihm in Verbindung steht, wird sie ihn sehen, wird seine Schrift kennen, wird ihn selbst seine Unterschrift leisten sehen, und das auch dann, wenn die Bank in Berlin ist und der Auftraggeber in Mexiko. Das drahtlose Jahrhundert wird also sehr vielen, wenn auch nicht allen Verbrechen ein Ende machen. Es wird ein Jahrhundert der Moralität sein, denn bekanntlich sind Moralität und Furcht ein und dasselbe.

Monarchen, Kanzler, Diplomaten, Bankiers, Beamte und Direktoren werden ihre Geschäfte erledigen und ihre Unterschriften geben können, wo immer sie sind. Direktoren einer und derselben Gesellschaft werden ganz ruhig eine legale Versammlung abhalten können, wenn der Eine auf der Spitze des Himalaya ist, und der Andere in einer Oase der afrikanischen Wüste, der Dritte in irgend einem Badeort und der Vierte sich gerade auf einer Luftreise befindet. Sie werden sich sehen, miteinander sprechen, werden ihre Akten austauschen und werden sie unterschreiben, gleichsam, als wären sie zusammen an einem Orte. Nirgends, wo man auch ist, ist man allein. Ueberall ist man in Verbindung mit allem und jedem. Jeder kann jeden sehen, den er will, sich mit jedem unterhalten, mit jedem Whist, Skat und Poker, mit jedem Schach und Dame spielen und wäre der Betreffende auch tausend Meilen von ihm entfernt. Er kann jedes Vergnügen und jede Zerstreuung, wie sie sich jeder andere Mensch gönnen kann, auch mitmachen. Er kann die Tänzerinnen des Königs von Siam ebensogut in Paris in seinem Studierzimmer sehen, wie er während der Fahrt im Bahncoupé einer Vorstellung der großen Oper von Monte Carlo beiwohnen kann. Es gibt nichts, was er sich nicht zu leisten vermag. Er kann die Berühmtheiten seiner Zeit alle mit Augen sehen, er kann, wenn sie sich darauf einlassen, mit ihnen sprechen. Ja, vielleicht wird auch noch der Apparat erfunden, durch den man ihnen die Hand drücken und ihren Händedruck empfinden kann.

Auch das Reisen wird im drahtlosen Jahrhundert eine fabelhafte Umgestaltung erfahren. Es wird mit einer riesigen Schnelligkeit auch eine großartige Sicherheit verbinden. Schon jetzt haben die „drahtlosen Techniker“ den Aerophor nicht nur erfunden, sondern auch derart vervollkommnet, daß ein automatischer Signalapparat dem Lokomotivführer selbsttätig anzeigt, wenn ein anderer Zug auf demselben Schienenstrang läuft und sich in einer Entfernung von nur zwei englischen Meilen befindet. Natürlich gibt der Apparat auch die Richtung an, in der dieser Zug sich bewegt. Dadurch sind die Lokomotivführer der beiderseitigen Züge imstande, die Fahrt zu verlangsamen oder zu halten oder eventuell auf ein anderes Gleise zu führen. In jedem Falle aber ist ein Zusammenstoß ganz unmöglich. Derselbe Apparat warnt den Seemann bei schwerem Nebel und kündigt ihm die Nähe eines andern, seinen Kurs kreuzenden, oder in seinem Kurs auf ihn zufahrenden Schiffes an. Und jedes andere, in einer gewissen Entfernung befindliche Schiffahrtshindernis, wird ihm ebenso sicher durch den Apparat signalisiert, und er wird ihm auch die genaue Entfernung angeben können, in der es sich befindet. Ja, man hat den Apparat sogar derart konstruiert, daß er beim Signalisieren der Gefahr sofort im Maschinenraum nicht nur das Haltesignal gibt, sondern auch die Maschinen selber automatisch zum Stillstand bringt.

Man wird künftig ganz wundervoll reisen, sei es auf dem Meer, oder unter dem Meer, sei es auf der Erde oder unter der Erde oder über der Erde in unserem neuen eroberten Reiche der Luft. Wer aber trotz alledem nicht wird reisen wollen, der wird, wie gesagt, ganz bequem in seinem eigenen Zimmer die ganze Welt bereisen können. Es wird keine Zeit und keine Entfernung mehr geben, und einer Katastrophe, wie der jüngsten von Messina und Kalabrien werden wir alle beiwohnen können, sicher in unserem Hause sitzend, wo immer dieses auch steht. Wir werden einfach auf drahtlosem Wege uns mit der Unglücksstätte verbinden lassen, und wer an dem Anblick allein nicht genug hat, sondern die Sensation furchtbarster Art ganz wird auskosten wollen, der wird, wenn er will, auch das Angstgewimmer der Leute, das Verröcheln der Sterbenden und die Schreie der Hungrigen und die Flüche der Irrsinnigen hören. Jedes Ereignis werden wir so mitmachen können. Die ganze Erde wird nur ein einziger Ort sein, in dem wir wohnen. Kein Raum wird uns mehr trennen, wir werden überall sein, nur dadurch schon, daß wir überhaupt da sind. — Auch dieses Bild, das ich eben ausgemalt habe, ist keineswegs eines, das wir erst in hundert Jahren erreichen werden. Nein. Der Apparat, der das vermag, ist auch schon erfunden und wurde erst im vergangenen Dezember einem jungen New Yorker Erfinder, Rothschild, patentiert. Und im Grunde ist es eigentlich nichts weiter, als die geniale Kombination von Kinematograph, Telautograph, Telephon und wie die großartigen Vorläufer-Erfindungen desselben alle heißen.

Auch im politischen Leben wird die drahtlose Telegraphie eine außerordentliche Rolle spielen. Der Wahlvorgang zum Beispiel wird vollständig zentralisiert werden können, und Wahlen werden einfach bloß noch in den Reichshauptstädten vorgenommen werden. Jeder wird imstande sein, seine Stimme von dort abzugeben, wo er sich grade befindet und jeder Wähler wird einfach durch Vergleichen mit den Wahllisten identifiziert werden, die nicht nur den Namen und Stand des Wählers enthalten werden, sondern auch dessen Photographie. Von den höchsten Gletschern, von den Feldern und Sümpfen der Marschen aus wird man seine Stimme abgeben können, und das Staatsoberhaupt wird Gelegenheit haben, sich, wenn er will und auf welche Weise immer er dies zu tun beabsichtigt, von der Stimmung im Volke ein wahrheitsgetreues Bild zu schaffen, denn kein Kaiser und kein Präsident wird mehr auf den Bericht irgend eines Schranzen angewiesen sein, sondern wird selbst, in seinem Schlosse sitzend, jeder Volksversammlung, jeder Volksdemonstration beiwohnen können und wird sich mit jedem in Verbindung zu setzen vermögen, von dem er wahrheitsgetreuen Aufschluß zu erhalten glaubt. Die Stimme der Wahrheit wird bis in die abgeschlossensten Paläste hineindringen und dort nicht mehr ungehört verhallen können.

Auch im Gerichtssaale wird die drahtlose Telegraphie eine gewaltige Rolle spielen. Zeugen werden nicht mehr von weit her herbeigeschafft werden müssen, sondern sie werden einfach vor Gericht erscheinen, während sie ruhig zu Hause bleiben oder ihren Geschäften nachgehen. Die Kosten des Gerichtsverfahrens werden dadurch wesentlich billiger werden; die Zeitverschwendung wird nicht mehr ins Gewicht fallen wie jetzt, und niemand wird im Gerichtsgebäude stundenlang warten müssen. Ein Anruf wird genügen, und jeder Zeuge, und sei er selbst am Nordpol, wird im Augenblick zur Stelle sein. Konfrontationen werden auf dieselbe Weise zustande kommen. Der Mörder in Chikago wird auf drahtlosem Wege dem Kronzeugen, der sich vielleicht in Sibirien befindet, gegenüber gestellt werden. Beide Zeugen werden einander Aug in Auge gegenüber stehen, und hier wie dort wird man der ganzen Gerichtsverhandlung folgen und an ihr teilnehmen können. Das einzig störende wird eben der Zeitunterschied sein, so daß einige Zeugen mitten in der Nacht werden aussagen müssen, wenn sie an einer Verhandlung teilnehmen, in der der lokale Zeitunterschied ein so bedeutender ist.

Szene: Ein elegantes Boudoir in der 5. Avenue in New York. Eine Braut, die Tochter eines Multimilliardärs, ist ganz außer sich und schwimmt in Tränen. Ein furchtbares Unglück ist geschehen. Ihre Brauttoilette ist ruiniert worden; ein Loch wurde durch eine Zigarette eingebrannt. So kann sie unmöglich am nächsten Sonnabend zur Hochzeit gehen, lieber gar nicht heiraten. Und den Schaden durch eine Spitze etwa zu verdecken, nicht um die Welt. Entweder ist das Kleid tadellos oder sie zieht es nicht an. Ein heimischer Schneider? Fällt ihr gar nicht ein. Das Kleid muß von Paquin sein. Von jener weltberühmten, über hundertjährigen Firma, die schon 1908 tonangebend in ihrem Geschmack war. „Aber Kind“, ruft der Bräutigam, „das ist doch ganz einfach. Wir lassen uns telautophonisch mit Paquin verbinden, suchen uns eine Brauttoilette aus, geben Dein Maß an und lassen uns das Kleid durch drahtlosen Luftmotor hierherkommen.“ Wie weggeflogen ist in diesem Augenblick der Schmerz der jungen Braut. Sie jubelt laut auf, klatscht in die Hände und gibt sofort Befehl, ihren Apparat hereinzubringen. Fünf Minuten später wandeln schon die Pariser Modelle mit den ausgesuchtesten Brauttoiletten an ihr vorüber. Die Maße werden genau genommen und angegeben, und sechs Stunden später hat die jetzt wieder glückliche Braut ihr Kleid, das zehnmal so schön ist, wie das, was ihr Bräutigam verdorben hat. Ueberhaupt wird das Einkaufen zu jener Zeit ein noch größeres Vergnügen sein, als jetzt. Man wird einfach von seinem Zimmer aus alle Warenhäuser durchwandern können und in jeder Abteilung Halt machen, die man eingehender zu besichtigen oder wo man etwas auszuwählen wünscht. Die Kommis werden die Waren in den Warenhäusern ausbreiten, so wie jetzt; die Kundinnen werden nicht in den Warenhäusern selbst sein, sondern da, wo sie grad’ weilen. Bei sich zu Haus, oder in einer Gesellschaft oder irgendwo anders. Und sie werden wählen und an ihrer Wahl alle ihre Freundinnen teilnehmen lassen können, und alles wird leibhaftig vor ihren Augen erscheinen; denn natürlich werden alle die Bilder in ihren natürlichen Farben zu sehen sein.

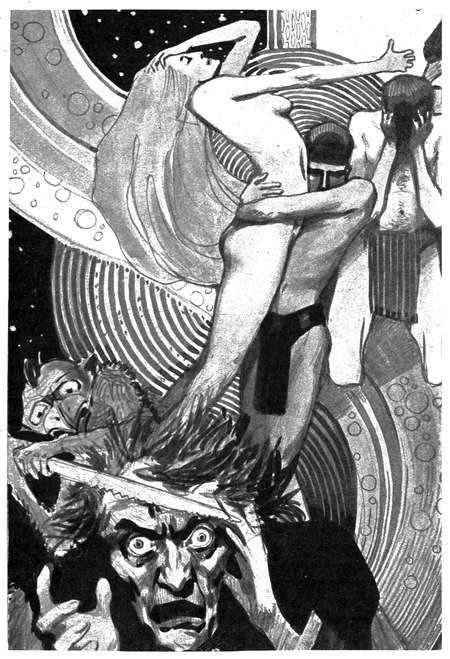

Auch auf Ehe und Liebe wird der Einfluß der drahtlosen Telegraphie ein außerordentlicher sein. Liebespaare und Ehepaare werden nie von einander getrennt sein, selbst wenn sie Hunderte und Tausende Meilen von einander entfernt sind. Sie werden sich immer sehen, immer sprechen, kurzum, es wird die Glückszeit der Liebe angebrochen sein und die des Strohwitwertums vernichtet; denn künftighin wird sich die leibliche Gattin stets davon überzeugen können, was ihr Herr Gemahl treibt; aber auch der Herr Gemahl wird ganz genau wissen, wie und ob seine Gattin nur an ihn denkt.

Auch der Krieg wird wesentlich durch das drahtlose Zeitalter modifiziert. Das Durchschneiden der Kabel und das Zerstören der telegraphischen Leitungen wird in den Bewegungen der Heere keine Verzögerungen herbeiführen. Es wird keine falsch verstandenen Befehle mehr geben, und der Oberbefehlshaber wird nicht erst darauf warten müssen, daß man ihm berichtet, wo der Gang der Schlacht ist, sondern er wird das ganze Schlachtfeld selber übersehen, und nicht das eine Schlachtfeld allein, sondern das ganze Land, in welchem die kriegerischen Operationen vor sich gehen. Er wird sogar imstande sein, nach seinem Willen nicht nur die große Armeekolonne in Bewegung zu setzen, sondern auch die kleinen Abteilungen. Sein Feldherrnblick allein wird entscheiden; denn er in seinem Zimmer oder in seiner Baracke wird alles sehen, die Bewegungen seiner Armeen, sowie die der feindlichen Heereshaufen. Die Berichterstattung wird natürlich auf außerordentlicher Höhe stehen; denn jedes, selbst das allerkleinste Blättchen, ja jeder Abonnent desselben wird sich den Luxus erlauben können, von seinem Zimmer aus den Kriegsereignissen beizuwohnen und alle Details derselben zu sehen. Kurz, alle diese Wunder der drahtlosen Telegraphie werden das kommende Zeitalter zu einem großartigen, unglaublichen machen.

Unglaublich? Nicht doch. Wir haben ja ebenso große Wunder auch schon erlebt. Noch vor dreißig Jahren gab es kein elektrisches Licht, kein Telephon, kein Grammophon und keinen Phonographen. Die großen Wunder haben wir jetzt geschaffen, und was ich geschildert habe, ist nichts als die allgemeine Nutzanwendung derselben; das ist nur das, was ganz bestimmt kommen wird und zum Teil schon da ist. Doch es liegen noch ganz andere Möglichkeiten vor. Es ist möglich, daß der Landmann sechs- bis zehnfach so große Früchte züchten wird, als jetzt. Es ist wahrscheinlich, daß er statt einer und zweier Ernten sechs- bis zehnmal im Jahre die Früchte nach Hause bringen wird. Es ist möglich, daß ein Arzt eine ganze, von einer Seuche heimgesuchte Stadt auf einmal dadurch heilen wird, daß er eine elektrische Zyklonwelle drahtloser Energie über sie wird fluten lassen. Der Wetterprophet wird nicht mehr das Wetter ansagen, sondern das Wetter machen. Sonnenschein und Regen wird nur von dem Willen der Menschen abhängen. Ueberall auf Erden wird man den Winter und jeden Sturm durch elektrische Wärmewellen vertreiben, die den ewigen Frühling über das Land breiten werden. Und ein neuer Marconi wird vielleicht mit den Bewohnern des Mars sich verbinden und wird die Geheimnisse der fremden Welten dadurch offenbaren.

[3] Eine solche „gesprochene Zeitung“, allerdings noch nicht auf „drahtlosem Wege“, gibt es jetzt schon u. a. auch in Budapest.

Verbrechen und Wahnsinn im XXI. Jahrhundert.

Von Professor Cesare Lombroso.

Es ist heutzutage nicht so leicht wie früher, als Prophet aufzutreten,

noch schwerer aber ist es, wenn man prophezeiht, die

Leser oder Zuhörer zum Glauben zu zwingen. Trotz alledem

gibt es Voraussagungen, die nicht auf die mehr oder weniger glaubwürdigen

und unglaubwürdigen Eingebungen gestützt sind oder gar aus

Geistermunde verkündet werden, sondern die nichts weiter sind, als die

logischen Folgerungen, die man aus den bestehenden Prämissen zieht und

die daher zweifellos Anspruch auf Beachtung und Glaubwürdigkeit

haben.

Es ist heutzutage nicht so leicht wie früher, als Prophet aufzutreten,

noch schwerer aber ist es, wenn man prophezeiht, die

Leser oder Zuhörer zum Glauben zu zwingen. Trotz alledem

gibt es Voraussagungen, die nicht auf die mehr oder weniger glaubwürdigen

und unglaubwürdigen Eingebungen gestützt sind oder gar aus

Geistermunde verkündet werden, sondern die nichts weiter sind, als die

logischen Folgerungen, die man aus den bestehenden Prämissen zieht und

die daher zweifellos Anspruch auf Beachtung und Glaubwürdigkeit

haben.

Wenn wir zum Beispiel die Behauptung aufstellen wollten, daß es im nächsten Jahrhundert im Verhältnis zur Bevölkerungsziffer fünfmal mehr Wahnsinnige geben wird, als jetzt, so ist das nichts als eine statistische Deduktion aus den Zahlen, die uns die zivilisierten Völker aller Länder heutzutage bieten.

Jacobi weist nach, daß die Zahl der Irrsinnigen in Frankreich in 33 Jahren um 53 Proz. stieg, während im gleichen Zeitraum die Bevölkerungsziffer nur um 11 Proz. gestiegen ist.

In Italien gab es im Jahre 1880 17471 Irrsinnige und 27 Jahre später zählte man in dem italienischen Königreiche nicht weniger als 45000.

In England kamen im Jahre 1889 auf je 10000 Einwohner 18 Irre. Im Jahre 1893 war diese Zahl schon auf 29 gestiegen, und bis zum heutigen Tage hat diese Steigerung noch immer bedeutend zugenommen.

In den Vereinigten Staaten wuchs die Bevölkerungsziffer in 30 Jahren um das Doppelte an, die Zahl der Irrsinnigen aber um mehr als das sechsfache; denn sie stieg von 15610 auf 95998.

Diese erschreckenden Zahlen sind leider nur allzu verständlich; denn die Gründe, die den Irrsinn zur Folge haben, werden immer stärker und häufiger und mannigfacher.

Der Orient überschwemmt uns mit seinem Opium und seinem Haschisch; der Norden Europas gibt dem Süden ungeheure Mengen seines Mutterkornes ab, und der Süden schickt als Revanche dem Norden seinen verdorbenen Mais, die alle in sich das tödliche Gift für unsern Geist und unser Hirn tragen.

So wie seit Jahrhunderten der Wein unsere Psyche vergiftet hat und wie es in noch ärgerem Maße das Bier, der Schnaps, der Absinth und der Wermut tun und getan haben, so wirkt jetzt auch noch zum Ueberfluß der Aether, das Morphium und Codein tödlich auf unsern Geist ein, und man hat gut gegen diese Gifte, insbesondere aber gegen den Alkoholgenuß zu predigen und zu reden, es wird doch immer weiter getrunken werden, teils um sich zu betäuben, teils um dem immer trüber dahinfließenden Strome des Lebens doch wenigstens eine Stunde des Glücks und des Vergessens zu entreißen. Und man wird weiter trinken, um lustig zu sein und immer lustiger, bis eine weisere, aufgeklärtere, gescheiter gewordene Menschheit dem immer genußdurstigen, menschlichen Hirn andere harmlose, aber ebenso mächtige, ebenso energische Genüsse verschafft haben wird, wie sie ihm heute das Trinken tatsächlich schafft.